L’IMPERISSABLE DANS LA NEGRITUDE

PAULIN HOUNTONDJI PRONONCE LA LEÇON INAUGURALE DE LA FONDATION LEOPOLD SEDAR SENGHOR

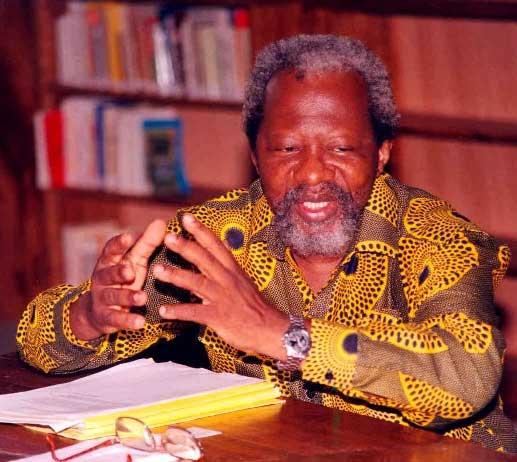

Le professeur béninois agrégé de philosophie, Paulin Hountondji, a prononcé hier, mercredi 14 mai, la leçon inaugurale de la Fondation Léopold Sédar Senghor au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) sur le thème : « De la négritude à la renaissance africaine : quels concepts, clés de lecture et réponses pour aujourd’hui ». Il avait comme répondant, Felwine Sarr, Pr agrégé d’Economie de l’Université Gaston Berger de Saint -Louis.

« De la Négritude à la renaissance africaine : quels concepts, clés de lecture et réponses pour aujourd’hui ? ». C’était le thème retenu pour la leçon inaugurale de la Fondation Léopold Sédar Senghor prononcée hier mercredi, par le Pr agrégé de philosophie, le Béninois Paulin Hountondji.

Cette conférence a permis à ce dernier de revisiter l’histoire de la négritude et de convoquer ses précurseurs. De Léopold Sédar Senghor à Thabo M’Beki en passant par Léon Gontran Damas, Aimé Césaire et Cheikh Anta Diop qui, par leur plume et leur engagement, ont su rétablir l’égalité qui existe entre les différentes races qui composent le monde.

Il a ainsi retracé le parcours de ces éminents intellectuels et dirigeants africains et les luttes « feutrées » qu’ils ont menées pour que l’Africain d’aujourd’hui se départisse de tout complexe d’infériorité, pour une bonne émancipation dans le monde de demain, voire une renaissance Africaine.

Paulin Hountondji a magnifié la dimension de Léopold Sédar Senghor, l’homme qui est présent d’une façon ou d’une autre dans toutes les mémoires. « Il est difficile aujourd’hui d’aller dans un pays où vous ne trouverez ne serait-ce qu’une rue qui ne porte le nom de Léopold Sédar Senghor ». Rappelant le caractère universel de Léopold Sédar Senghor, le professeur affirme que contrairement à certains qui pourraient le penser, le président-poète n’appartient ni au Sénégal ni à l’Afrique francophone , car il est universel.

Rappelant que Senghor a rendu “ à Césaire ce qui appartient à Césaire » perçu comme le “Père de la Négritude”, il a été question de la dimension qu’il a occupé dans la lutte pour l’émancipation de la race noire. Aimé Césaire a-t-il indiqué, a apporté sa touche personnelle dans l’édifice de l‘intelligentsia négro-africaine. De par sa promptitude à répondre à ceux qui défendent la prédominance de la race blanche sur la race noire, il a su porter le combat de la négritude partout où le besoin se faisait sentir.

Cependant, à coté de ceux qui ont lutté pour que les Noirs puissent traiter d’égal à égal avec les Blancs, il y a ceux qui luttent pour que les Africains se prennent en charge eux-mêmes et soient fiers de leur ‘‘Africanité’’. Et parmi eux figure en bonne place Thabo M’Mbeki. « Dans une circonstance comme celle-ci nous devons peut être commencer par le commencement ; je commence par le commencement : je suis un Africain », avait déclaré le 8 mai 1996 Thabo M’Beki, alors vice-président de la république Sud-Africaine, - t-il relevé.

Revenant au contexte de l’époque, le Pr Felwine Sarr, répondant, a souligné que sur la Négritude, il y avait “une conscience de l’unité de combat malgré les divergences d’approche”. S’appuyant sur les propos du Pr Hountondji indiquant que : “notre identité est en partie mais en partie seulement derrière nous. Il est surtout devant nous. Notre identité est à venir”, le Pr Felwine Sarr a mis en garde contre tout “enterrement rétrospectif”. Pour lui, il est important de s’engager dans une “réinvention de soi” car, “savoir ce que nous voulons nous-mêmes, c’est savoir ce que nous voulons pour le monde”. Pour le Pr Hountondji, il y a tout de même quelque chose d’impérissable dans la Négritude : “l’affirmation de soi, la revendication d’une identité collective”.