MULTIPLE PHOTOSUN CONFINEMENT TOTAL EST À EXCLURE

Cela entraînerait une récession économique de -9,9% par rapport au PIB de 2019 - Le secteur informel subirait une perte de revenu de 594 milliards - RAPPORT D'UN GROUPE D'UNIVERSITAIRES SUR LE CONFINEMENT AU SÉNÉGAL

Ralentissemennt de l'activité économique avec pour corollaire, une chute drastique des recettes, paupérisation des couches vulnérables... La mise en place d'un confinement intégral de la population, ne serait-ce que pour une courte durée - un mois - aurait des conséquences dramatiques pour l'ensemble des acteurs de l'activité économique du pays. C'est la conclusion à laquelle est parvenu le GRI-COVID19-ARCES, un groupe de recherche interdisciplinaire de l'Ucad qui a planché sur le sujet.

Le fruit de leur travail chiffres à l'appui, dont SenePlus vous livre ci-dessous l'intégralité, est subdivisé en trois thèmes qui dissèque tour à tour, la pertinence médicale du confinement, son impact sur l'économie, les stratégies alternatives, ainsi que les couches susceptibles d'en pâtir.

Les infographies explicatives du rapport sont en illustration de cet article.

RAPPORT DU GROUPE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE GRI-COVID19-ARCES SUR LE CONFINEMENT TOTAL AU SENEGAL

Professeurs membres du GRI-COVID19-ARCES

- M. Serigne Omar SARR, pharmacien, FMPO, UCAD, Coordonnateur

- M. Amath NDIAYE, économiste, FASEG, UCAD

- M. Mbaye Thioub, médecin, FMPO, UCAD

- M. Pape Ibnou NDIAYE, biologiste, FST, UCAD

- M. Tidiane NDOYE, socio-Antropologue de la santé, FLSH, UCAD

- M. Mamadou DRAME, Ethnolinguiste, FLSH, UCAD

- M. Souleymane GOMIS, sociologue, UCAD

- Mme Aïda BADIANE, pharmacienne, FMPO, UCAD

- Serigne Bassirou LO, économiste, FASEG, UCAD

- Mme Adama SOW BADJI, économiste, FASEG, UCAD

- M. Babacar NDIAYE, mathématicien, FASEG, UCAD

- Mme Rama TALL SENE, sociologue, UCAD

- M. Malick BODIAN, médecin, FMPO, UCAD

- M. Yaya SOW, médecin, FMPO, UCAD

- Mme Rokhaya FALL, historienne, FLSH, UCAD

- Mme Aminata DIASSE-SARR, chimiste, FST, UCAD

- M. Ousseynou DIOP, médecin, FMPO, UCAD

- Mme Aminata TOURE, pharmacien, FMPO, UCAD

- M. Abou KANE, économiste, FASEG, UCAD

- M. Ibrahima DIALLO, économiste, FASEG, UCAD

- M. Modou Oumy KANE, pharmacien, FMPO, UCAD

- Mme Fatou LEYE BENOIST, chirurgienne dentiste, FMPO, UCAD

- M. Honore DACOSTA, géographe, UCAD

- M. Madieye SENE, pharmacien, FMPO, UCAD

- M. Alioune Badara MBOUP, Ingénier, ESP, UCAD

- M. Mbaye DIOP, Architecte, ESP, UCAD

- M. Aliou THIONGANE, médecin, FMPO, UCAD

- M. Oumar BARRY, psychologue, FLSH, UCAD

- M. Samba THIAM, juriste, FSJP, UCAD

RESUME

Le confinement total est une stratégie de lutte contre une épidémie dont l’objectif est de ralentir la transmission de l’agent pathogène responsable de la maladie. Elle vise essentiellement à restreindre les contacts humains et à limiter les déplacements. Elle arrive au troisième stade de lutte après l’échec des mesures barrières, d’hygiène des mains et de distanciation sociale. Elle a été utilisée en Chine avec des résultats jugés satisfaisants.

Mais est-ce à dire que cette stratégie est pertinente pour un pays comme le Sénégal ? Le modèle de la Chine ou des pays du Nord peut-il être reproduit en Afrique en général ou au Sénégal en particulier ? La réponse à ces questions est loin d’être évidente. Pour y arriver, il est nécessaire d’analyser les différentes variables qui entrent en jeu et dont la confrontation peut aboutir à une prise de décision objective.

L’expérience de plusieurs pays asiatiques – dont la Corée du Sud, Taiwan, Singapour –, qui ont réussi à endiguer l’épidémie sans aller jusqu’à un confinement total de la population confirme la réussite de l’approche de large dépistage. Après l’Asie, le cas allemand confirme le succès du dépistage massif.

Au Sénégal, et en Afrique la cinétique de l’épidémie est beaucoup plus modérée qu’ailleurs. Le confinement général tant galvaudé au Sénégal obéirait-il à une logique purement médicale ?

Où se trouve la nécessité de ralentir une cinétique qui est déjà très lente avec un système de santé qui n’a jamais été débordé ?

De plus, ses effets collatéraux néfastes sur le système hospitalier pourraient à terme entrainer une mortalité hors COVID19 plus importante que celle liée au Coronavirus.

Enfin, le confinement total pourrait ralentir l’installation de l’immunisation collective de la population qui est absolument nécessaire en l’absence d’un traitement clairement identifié pour l’instant.

Au vu de toutes ces données, un confinement total nous parait non pertinent dans la situation actuelle.

Nous préconisons d’alléger certaines mesures de restriction collectives et de promouvoir rigoureusement les mesures barrières individuelles qui peuvent être efficaces et suffisantes si elles sont bien suivies. En particulier, il nous semble sage de généraliser le port de masques barrières de qualité avec une bonne communication ciblée sur leur fonction et leur bon usage, et aussi d’évaluer de façon dynamique leur impact ainsi que celui des autres mesures de lutte entreprises jusqu’ici. Aussi conviendrait-il de mieux protéger les groupes à risque notamment les personnes âgées et porteuses de comorbidités avec un système de confinement adapté à leur situation, le pic épidémique étant prévu entre mi-mai et début juin 2020 après modélisation.

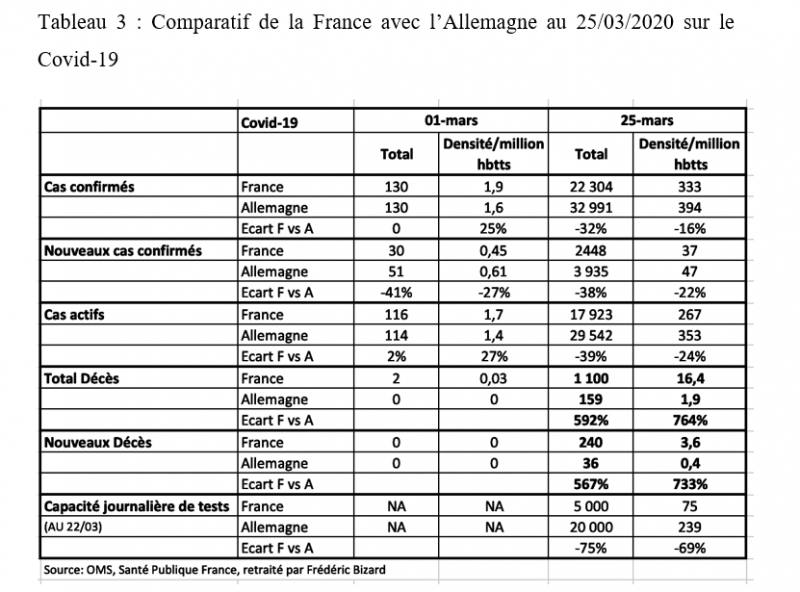

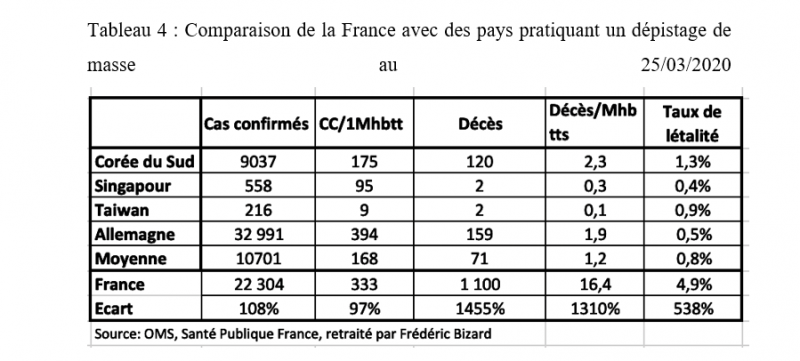

Par ailleurs, la stratégie du dépistage massif accompagné de la généralisation du port du masque semble plus efficace. En effet, du fait d’un dépistage plus massif, l’Allemagne a 20% de plus de cas confirmés en densité que la France (267 par million d’habitants contre 216) au total. Si on élargit la comparaison aux pays asiatiques que sont la Corée du Sud, Taiwan et Singapour ayant pratiqué un large dépistage, la France présente une densité de décès 14 fois supérieure à la moyenne (16,4 vs 1,2 par million d’habitants).

Touchée de plein fouet par la pandémie de coronavirus, l’économie sénégalaise, qui espérait réaliser un taux de croissance de 6,8% à la fin de cette année, pourrait en faire seulement 3%.

Le Tourisme, les transports aériens, l’hôtellerie et la restauration sont les branches les plus affectées. Les transferts des émigrés sénégalais sont en chute et plus de risques vont peser sur les investissements étrangers. Par ailleurs, des conséquences sociales graves vont affecter le secteur informel qui représente 96,4% des emplois. Compte tenu de sa place dans l’économie et de son caractère précaire, le secteur informel risque de générer un chômage massif et plus de pauvreté, lesquels vont favoriser la propagation de pathologies diverses.

Outre les craintes inhérentes à l'effondrement de l'économie nationale, le sort des couches sociales vulnérables suscite des inquiétudes majeures, à l'idée d'un confinement total du pays.

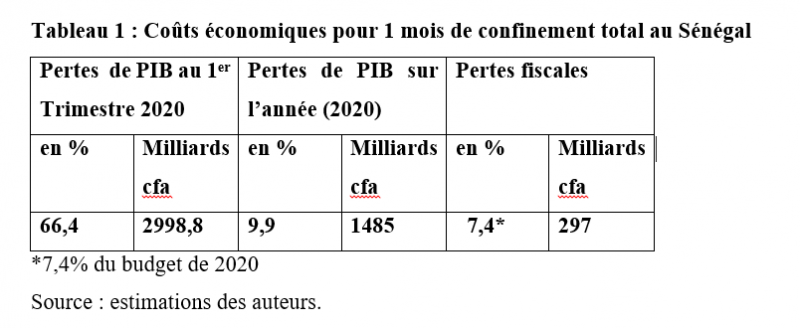

D’après nos estimations, en cas de confinement total au Sénégal, l’année 2020 connaitrait une récession économique de -9,9% par rapport au PIB de 2019, c’est-à-dire 1485 milliards de baisse du produit intérieur brut. A titre de comparaison la Banque de France prévoit, pour l’économie française, une récession de -1,5% par quinzaine de confinement, ce qui correspond à -3% pour un mois mais avec un taux d’activité de 32% ; et pour l’année 2020 une récession de - 9% est prévue.

Le Sénégal dans un scénario de confinement total d’un mois, d’après nos estimations se retrouverait à -9,9% de récession avec un taux d’activité de 33,64%. La perte fiscale serait de 297 milliards ou 7,4% du budget 2020. Le secteur informel subirait une perte de revenu de 594 milliards. Le coût économique total d’un mois de confinement total pour le Sénégal serait supérieur à 2485 milliards CFA (16,56% du PIB) et aurait son corollaire en termes de chômeurs, d’augmentation de la pauvreté et d’instabilité sociale et politique.

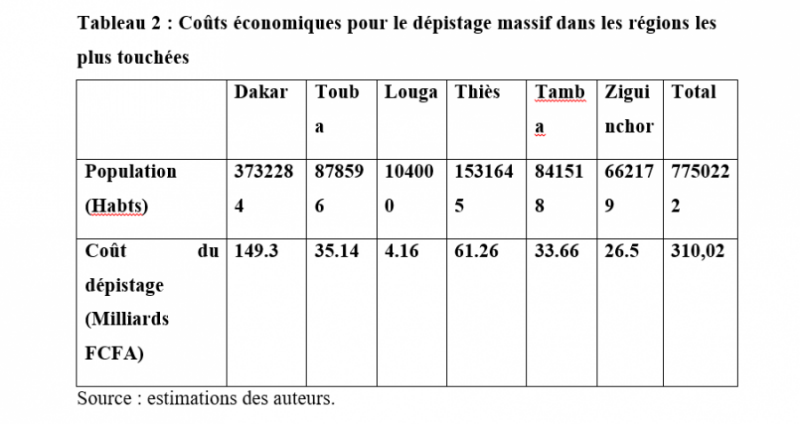

En revanche, une stratégie alternative de dépistage serait plus efficiente. En effet, le coût de dépistage s’élève à un peu plus de de 310 milliards de francs CFA soit presque 5 fois inférieur au coût fiscal d’un mois de confinement. Mais cela représente un coût 8 fois inférieur au coût économique total d’un mois de confinement.

Si le dépistage massif est accompagné de la généralisation du port du masque, nous obtenons un coût économique plus faible. En effet, si les masques sont produits localement et destinés à la population de plus de 5 ans, la valeur de la production sera de 34 milliards 560 millions de CFA. Si l’on déduit ce montant du coût du dépistage, nous aurons un coût économique final de 275 milliards 460 millions de CFA pour l’économie ; ce qui représente un coût 9 fois inférieur au coût économique total d’un mois de confinement.

Les mesures de résilience économique et sociale arrêtées par le gouvernement pour un budget de 1000 milliards CFA dans l’ensemble vont dans le bon sens mais il convient de dire que le secteur informel et le secteur agro-sylvo-pastoral doivent mériter une attention particulière. D’une part parce qu’ils contribuent pour près de 50% au PIB et d’autre part parce qu’ils regroupent 95% des emplois.

Compte tenu des capacités financières limitées de l’Etat, la banque centrale doit monter au créneau pour entrainer le système financier dans une nouvelle dynamique de crédit à l’économie.

Cette crise appelle à un changement de paradigme de la politique économique. L’urgence c’est la transformation sur place des produits de base. Elle est la voie salutaire pour enclencher un développement endogène et durable qui réduirait notre vulnérabilité aux chocs externes.

La stratégie d’industrialisation doit être basée sur la capacitation des petites unités de production de biens permettant la satisfaction des besoins essentiels des populations. Elle est transposable dans tous les autres pays africains et pour cette raison, elle doit être pensée dans un cadre régional.

Ensuite, en plus de l’industrialisation, il faut aussi accroître l’investissement dans la gestion des risques et dans la protection sociale.

INTRODUCTION

Dans le but de formaliser et valoriser les nombreuses réflexions de certains résidents de la deuxième Cité des Enseignants du Supérieur de Mermoz (ARCES), et apporter une contribution scientifique à la riposte contre le COVID-19, il a été mis sur pied un groupe de recherche interdisciplinaire dénommé GRI-COVID19-ARCES. La coordination de ce groupe de travail électronique s’est faite :

-en créant un groupe whatsapp ouvert à tout volontaire à la date du 30 mars 2020 (GRI-COVID19-ARCES);

-une plateforme de travail électronique slack ouvert à tout volontaire à la date du 31 mars 2020 (gri-covid19-arces.slack.com);

-en partageant une note d’information avec tous les résidents le 31 mars 2020;

-en informant M. le Recteur de l’UCAD à la date du 02 avril 2020 ;

-en informant M. le MESRI via le DGRI à la date du 10 avril 2020;

-en créant trois sous-groupes de travail :

- Médical-biomédical,

- Economie,

- Sociologie-communication-histoire-droit.

Le présent rapport intérimaire porte essentiellement sur le confinement. D’autres rapports suivront sur le diagnostic, les traitements et d’autres aspects de la maladie. Il comporte trois thèmes :

- Confinement total au Sénégal : est-ce une stratégie médicalement pertinente ?

- Analyse économique du confinement et des stratégies alternatives

- Catégories de métiers menacées par le confinement ? Quelles stratégies de protection sociale ?

- CONFINEMENT TOTAL AU SENEGAL : EST-CE UNE STRATEGIE MEDICALEMENT PERTINENTE ?

Le confinement total est une stratégie de lutte contre une épidémie dont l’objectif est de ralentir la transmission de l’agent pathogène responsable de la maladie. Elle vise essentiellement à restreindre les contacts humains et à limiter les déplacements. Elle arrive au troisième stade de lutte après l’échec des mesures barrières, d’hygiène des mains et de distanciation sociale. Elle a été utilisée en Chine pour la première fois avec des résultats jugés satisfaisants.

Il parait pertinent de s’interroger sur le timing idéal de ce confinement total: doit-on le mettre en œuvre tôt avant la flambée de l’épidémie ou attendre le début de la saturation du système ? Doit-il être mis en œuvre quand on a encore la carte du port généralisé de masques barrières à jouer?

Si on remet les choses dans leur contexte, le confinement total a essentiellement pour objectif spécifique d’éviter la saturation des structures hospitalières lorsque l’afflux trop massif de patients ne peut plus être absorbé par l’offre de soins disponible pendant la même période. Elle ralentit, endigue l’épidémie mais ne l’arrête pas. Cela explique sa mise en œuvre seulement après l’échec des mesures moins lourdes.

En Chine le confinement a permis d’endiguer la maladie en deux mois et de reprendre progressivement les activités stratégiques dans le pays.

Mais est-ce à dire que cette stratégie est pertinente pour un pays comme le Sénégal ? Le modèle de la Chine ou des pays du Nord peut-il être reproduit en Afrique en général ou au Sénégal en particulier ? La réponse à ces questions est loin d’être évidente. Pour y arriver il est nécessaire d’analyser les différentes variables qui entrent en jeu et dont la confrontation peut aboutir à une prise de décision objective.

- La cinétique de l’épidémie au Sénégal

Le Sénégal a enregistré son premier cas de coronavirus le 02 Mars 2020 et compte à ce jour (27 avril 2020) 736 cas dont 284 guéris et 09 décès (patients âgés de plus de 60 ans avec des comorbidités) après 55 jours d’épidémie. La communication du ministère ne permet pas de connaitre la proportion de cas sévères enregistrés. Cette communication suit le même format que celui des média occidentaux annonçant sans discrimination un nombre brut de décès au quotidien. Aucune identification ou récit précis n’est fait autour des victimes comme on le voit souvent en cas d’attentat. Frédéric Keck, directeur de recherches au Laboratoire d’anthropologie sociale (CNRS) faisait remarquer récemment l’absence totale de récits autour des morts du coronavirus.

Les chiffres notés au Sénégal, par ailleurs identiques à ceux de la majorité des pays de l’Afrique subsaharienne ne sont en aucune façon comparables aux chiffres du reste du monde (Europe et Amérique du Nord). Et bien qu’il faille corréler ces chiffres à la disponibilité des tests en Afrique, la mortalité elle, reste un élément objectif et ne peut souffrir d’aucune sous-estimation. La saturation des systèmes de santé, d’ailleurs prévue par l’OMS et tous les observateurs internationaux, n’est observée nulle part en Afrique. Evidemment nous sommes d’accord que le nombre de cas est largement sous-estimé, évidemment que le dépistage est insuffisant mais aujourd’hui nous avons le recul nécessaire pour affirmer que cette pandémie a incontestablement un profil diffèrent en Afrique. Les raisons sont sans doute multiples mais il parait évident que la jeunesse de notre population est le facteur déterminant. D’autres facteurs pourraient entrer en jeu mais des études plus objectives permettront de les mettre en évidence. Parmi ceux-ci, il paraît pertinent de citer l’immunité à médiation cellulaire conférée par la vaccination au BCG notamment. Une évolution lente de la maladie favoriserait aussi l’immunité de groupe tant souhaitée qui nécessite d’atteindre un certain niveau de prévalence. En effet, le pic de l’infection serait prévu vers mi-mai et fin juin (Ndiaye B. et al., 2020).

- Les caractéristiques du système de santé au Sénégal

Au Sénégal l’organisation du système de santé est de type pyramidal avec une hiérarchisation de l’offre de soins allant des cases de santé aux hôpitaux de niveau 4. Cependant cette organisation est plutôt théorique car les patients arrivent très souvent directement à l’hôpital sans passer par les structures de niveau inférieur. De plus la pérennité des soins c’est à dire la disponibilité de l’offre 24 h / 24 n’est assurée quasiment que dans les hôpitaux. La médecine de famille est quasiment inexistante. Les soins pré-hospitaliers (SAMU, SOS) ne sont pas encore bien installés et leur coût les rend difficilement accessible à une partie importante des sénégalais. Ainsi la grande majorité des patients qui viennent à l’hôpital en urgence sont amenés par des taxis.

- Impact du confinement sur l’accès aux soins

Conséquence de l’organisation de notre système sanitaire, un confinement va nécessairement limiter l’accès aux soins, notamment les patients qui se présentent en situation d’urgence. De plus beaucoup d’hôpitaux notamment à Dakar traitent des patients atteints de Covid 19 alimentant ainsi la peur chez la population qui ne viendra à l’hôpital que contrainte et forcée. Par conséquent nous risquons une surmortalité et une morbidité supplémentaire pour les pathologies autres que le COVID 19. La réduction des activités programmées notamment les consultations et les chirurgies pourrait renforcer ces craintes.

Aussi, les changements d’horaires de travail de certaines officines de pharmacie tenant compte des difficultés de mobilité de certaines catégories d’employés, contribue dans une certaine mesure à retarder l’accessibilité géographique aux médicaments et autres produits de santé en cas d’urgence.

- Impact du confinement sur la mobilité des soignants

La raréfaction des moyens de transports va rendre plus difficile l’accès des soignants aux structures hospitalières. En effet la grande majorité des personnels de soins emprunte les transports en commun pour aller à leurs lieux de travail. Ces problèmes de mobilité imposeront nécessairement des modifications des plannings de travail qui n’obéiront plus à des impératifs purement médicaux. Toutes ces difficultés cumulées seront responsables d’une fatigue surajoutée toujours délétère à la bonne marche des soins.

- Impact du confinement sur les pathologies liées à la sédentarité

Le confinement pourrait être à l’origine d’une sédentarité plus importante au-delà d’une certaine durée. L’absence d’activité physique régulière pourrait déséquilibrer des pathologies comme le diabète ou entrainer l’augmentation des pathologies cardio-vasculaires.

- Impact du confinement sur l’immunité collective au COVID

Les infections virales confèrent après une certaine durée une immunité collective. L’installation de cette immunité nécessite une circulation du virus chez une proportion assez importante de la population. Le confinement en ralentissant la transmission de la maladie va également entraver cette immunité collective et par conséquent favoriser une pérennisation de l’épidémie.

- Impact du confinement sur la contamination du COVID-19

Il convient de souligner que les tests numériques réalisés ci-dessous, doivent être compris sous forme d'hypothèses. Si rien n'est fait à temps, il pourrait être possible de tomber sur les prévisions ci-dessous (pic atteint en mi-Mai 2020, Figure 1). Il urge d'organiser des actions minimales pour atténuer fortement les dommages causés par le COVID19 au Sénégal.

Conclusions et recommandations

Plusieurs analyses scientifiques ont montré que la propagation du virus obéit à un modèle presque constant dans tous les pays.

Au Sénégal, et en Afrique la cinétique de l’épidémie est beaucoup plus modérée qu’ailleurs. Le confinement général tant galvaudé au Sénégal obéirait-il à une logique purement médicale ?

Un confinement, a pour objectif de ralentir la transmission de la maladie. Mais où est la nécessité de ralentir une cinétique qui est déjà très lente avec un système de santé qui n’a jamais été débordé ?

De plus ses effets collatéraux néfastes sur le système hospitalier pourraient à terme entrainer une mortalité hors Covid plus importante que celle liée au Coronavirus.

Enfin le confinement pourrait ralentir l’installation de l’immunité collective qui est absolument nécessaire en l’absence de traitement clairement identifié.

Au vu de toutes ces données un confinement total nous parait non pertinent dans la situation actuelle.

Nous préconisons d’alléger avec intelligence et de façon concertée certaines mesures de restriction collectives et de promouvoir rigoureusement les mesures barrières individuelles qui peuvent être efficaces et suffisantes. En particulier, il nous semble sage de rendre disponible des masques barrières de qualité avec une bonne communication sur leur bon usage et d’évaluer leur impact ainsi que celui des autres mesures de lutte entreprises jusqu’ici.

Cependant, nous recommandons de protéger les groupes à risque notamment les personnes âgées et porteuses de comorbidités avec un système de confinement adapté à leur situation.

Faudrait-il utiliser le ressort de la peur ou de l’émotion pour faire adhérer aux prochaines mesures? La peur pourra faire modifier les comportements à court terme mais à long terme, cela peut être contre-productif car personne ne peut vivre constamment dans la peur. Et au bout d’un moment, le risque est que s’élaborent des contre-récits qui, pour juguler la peur, peuvent déboucher sur des comportements peu rationnels comme le souligne Jocelyn Raude (EHESP).

Enfin, il convient de rappeler que l’acceptation des mesures de santé publique et leur mise en œuvre, implique que la population soit convaincue de leur efficacité et puisse en supporter les effets indésirables inévitables.

- ANALYSE ECONOMIQUE DU CONFINEMENT ET DES STRATEGIES

ALTERNATIVES

Le confinement de plus de la moitié de la population mondiale met l’économie mondiale à l’arrêt. Après la Chine, l'Europe et les Etats-Unis sont frappés de plein fouet par des chutes d'activité de 15% à 40% du PIB, les plongeant dans une crise inédite (Challenges). La plupart des économistes estiment que la crise du coronavirus COVID 19 sera plus dévastatrice que celle de 2008 surnommée la Grande Récession. Selon Bruno le Maire, le ministre de l’économie et des finances de la France, le choc est si violent qu’il faut plutôt le rapprocher de l’impact d’une guerre mondiale ou la Grande Dépression de 1929.

Dans le cadre de ce travail multidisciplinaire, nous voulons mettre en relief les coûts économiques liés aux différentes stratégies de lutte contre la pandémie du Covid 19. Il s’agit au bout de l’analyse d’indiquer la stratégie la plus efficiente pour l’économie du Sénégal.

Nous commencerons par regarder les expériences de confinement total à travers le monde, puis nous analyserons l’impact économique de la crise sanitaire sur l’économie du Sénégal avant d’évaluer ex ante le coût économique d’un confinement total au Sénégal. Enfin, nous conclurons et donnerons nos recommandations de politique économique.

- Impacts économiques des Expériences Récentes de Confinement Total

Les expériences de confinement total ont transformé la crise sanitaire en crise économique aussi

bien dans les pays les plus développés que dans les pays émergents et moins avancés.

Chine

Etant le premier pays touché par la pandémie, les mesures radicales de confinement ont pesé indéniablement sur l’activité économique chinoise paralysant un peu plus la deuxième économie de la planète au risque de ralentir la croissance mondiale. Les statistiques du Bureau National de la Statistique chinois disponibles donnent une idée de l’impact de la crise sur ce pays. La valeur ajoutée dans l’industrie et les services (hors administrations) ont enregistré une baisse impressionnante de 13 % sur la période janvier-février par rapport à janvier-février 2019. Comme la croissance était auparavant de 6%, le décrochage du niveau de la valeur ajoutée est de l’ordre de 20%. Tenant compte du fait que la production des administrations publiques n’a probablement pas beaucoup baissé - dans le secteur de la santé, elle a même dû progresser fortement - on peut estimer que la contraction du PIB chinois au 1er trimestre 2020, par rapport au dernier trimestre de 2019, a été de 10% à 15%. En moyenne, une baisse trimestrielle de 13% se traduirait par une baisse de 9% en comparaison avec le 1er trimestre 2019. En supposant que le retour à une activité normale prenne six mois et soit suivi d’une croissance soutenue, le PIB chinois pourrait baisser d’environ 3% en 2020 avant de rebondir au-dessus de sa tendance en 2021 (Eric Chaney).

La fermeture de la plupart des entreprises et usines ont paralysé les chaînes de production à travers le pays. Wuhan et la province du Hubei, placés sous quarantaine, sont des centres névralgiques industriels (automobile, acier, télécoms). Les industries les plus susceptibles d’être immédiatement affectées sont la chimie, le textile, l’aéronautique, l’automobile, l’électronique et l’électrique, les hôtels et restaurants, selon Euler Hermes. La plupart des prévisionnistes s'attendent à ce que la croissance du PIB de la Chine au premier trimestre 2020 baisse de 1% à 2% par rapport au taux de croissance annuel de 6% qui prévalait avant l'apparition du virus.

D’un point de vue fiscal, Pékin pourrait augmenter ses dépenses publiques de 2,7 points de PIB que ce qui est déjà prévu en 2020, selon Euler Hermes. "Ces politiques budgétaires et monétaires peuvent atténuer l’impact économique de l’épidémie, notamment en évitant la faillite de nombreuses entreprises".

Dans l’union européenne nous pouvons analyser ces conséquences sur l’économie des trois pays les plus touchés par la crise sanitaire à savoir l’Italie l’Espagne et la France.

Italie

En Italie, le pays le plus touché en Europe par la crise du coronavirus, les mesures de confinement ont porté un coup dur sur l’économie Italienne.

Selon les chiffres de l'Institut national des statistiques Italien (Istat), même si le gouvernement italien arrive à enrayer cette crise avant le mois de mai, les pertes pourraient tout de même s'élever à 220 milliards d’euros cette année, et 55 milliards supplémentaires en 2021.

Si initialement les prévisions anticipaient une perte de PIB entre 1 % et 3 % au premier semestre par rapport à fin 2019, la situation actuelle en Italie est désormais celle d’un « LOCKDOWN » complet et la baisse est estimée à 8 %. (EDOARDO SECCHI).

L’Italie risque de vivre sa quatrième récession en douze ans. Selon les estimations du Fonds monétaire international, la dette publique devrait augmenter jusqu’à atteindre 137 % du PIB et le déficit sera de 2,6%.

Actuellement, environ 3 millions de personnes ne travaillent pas, soit 13,2% du total des salariés. Parmi eux, environ un million sont des travailleurs indépendants qui risquent de payer cette crise au prix fort, c’est-à-dire d’assister à la faillite de leurs entreprises.

Après Italie la deuxième économie de l’UE touchée par la pandémie poussant le gouvernement à prendre des mesures drastiques de confinement est l’Espagne.

Espagne

L’Espagne est désormais le deuxième pays en Europe le plus touché par la pandémie. Une situation qui a poussé le gouvernement à renforcer les mesures de confinement de la population, avec la suspension de la production de biens et services non essentiels.

Ces mesures de confinement total auront de lourdes conséquences sur l'économie espagnole. Près de 60% du système productif est concerné par ces mesures dont l'impact dépendra de la durée du confinement.

Dans un scénario optimiste avec une reprise des activités non essentielles à partir du 12 avril, la perte en termes de PIB serait de 3,6%. Or, la probabilité d'un déconfinement graduel commence à se confirmer, ce qui pourrait faire porter le coût de cette crise à près de 8,5 points de PIB pour 2020, qui se traduirait par une contraction de la consommation de près de 10% et de l'investissement de 8,3%.

Afin d’en limiter l’impact, au cours de ces dernières semaines, le gouvernement a multiplié les mesures de soutien. Un effort budgétaire de 10 points de PIB a été fait, dont près des deux tiers prennent la forme de garanties publiques de prêts aux entreprises. Elles sont accompagnées de mesures de préservation de l’emploi (élargissement du dispositif de chômage partiel et soutien aux indépendants et PME) et de mesures sociales (moratoire sur les hypothèques et les loyers) équivalentes à 3,3 points de PIB ce qui porterait le déficit public à 5,9% en 2020. Mais cette estimation ne prend pas en compte la baisse des recettes budgétaires inhérentes à la contraction de l’activité. Elle pourrait creuser davantage le déséquilibre des finances publiques jusqu’à -10% du PIB.

France

Selon Xavier Timbeau, directeur principal de l’Observatoire Français des Conjonctures Economiques (OFCE), la France va perdre entre 2 et 3% de son produit intérieur brut annuel par mois de confinement, soit entre 45 et 70 milliards d’euros. Donc si, dans un scénario très pessimiste, ça devait durer 6 mois c’est 10 et 15% du PIB annuel qui sera perdu.

Les enquêtes de conjoncture de mars 2020 de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) montrent une lourde chute du climat des affaires résultant de la pandémie du coronavirus. Les climats des affaires sont présentés par secteurs et au niveau global dans le Point de conjoncture du 26 mars.

Au niveau global, le climat des affaires perd 10 points. Il s’agit de la plus forte baisse mensuelle de l’indicateur depuis le début de la série (1980). L’indicateur du climat de l’emploi connaît également sa plus forte chute depuis le début de la série (1991). Il perd 9 points. D’après les projections des économistes du laboratoire de recherches rattaché à Sciences-Po Paris, plus de 5,7 millions de salariés, soit 21% de l'emploi salarié, pourraient se retrouver au chômage partiel. Le 27 Mars, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a précisé que plus de 220000 entreprises avaient eu recours à ce dispositif pour environ 2,2 millions de salariés. Pour faire face au marasme, le gouvernement incite les entreprises à recourir à ce type de mesure pour éviter les licenciements massifs et faciliter la reprise.

Le coût estimé pour les finances publiques serait d'environ 12,7 milliards d'euros et la perte de cotisations sociales est estimée à 8,7 milliards d'euros. Au total, l'enveloppe budgétaire pourrait dépasser les 20 milliards d’euros. L’exécutif pourrait rapidement revoir ses prévisions à la hausse.

D’un autre coté les estimations de l’INSEE montrent que la perte d’activité économique est actuellement estimée à 35 % par rapport à une situation « normale » et le ministère de l’Économie annonce une récession de 9% pour 2020.

Dans les pays émergents et les pays moins avancés, le confinement total a été plus dévastateur sur le plan économique et social.

Afrique du Sud

Après avoir instauré le confinement total, le pays risque de payer un coût économique et social très élevé. Non seulement le confinement reste inefficace dans les townships où les populations vivent entassées mais ces dernières ont du mal à le respecter.

La banque centrale sud-africaine a annoncé que le pays, déjà en récession, subirait probablement une contraction de son PIB de l’ordre de 6,1% en 2020. D’après ses premières estimations, la nation pourrait perdre au moins 370 000 emplois cette année, alors que le chômage officiel frôle déjà les 30 %. Les prévisions du FMI quant à elles s’attendent à une récession économique de 5,8% en 2020.

Nigeria

Le Nigeria, riche en pétrole, a été frappé par la chute de la demande d'énergie déclenchée par le blocage mondial contre COVID-19. Ce pays de près de 200 millions d'habitants, compte un grand nombre de personnes vivant sous le seuil d'extrême pauvreté (plus de 87 millions en 2018). Le secteur informel contribue à 65 pour cent de son PIB.

Le gouvernement fédéral a imposé un confinement total dans les États de Lagos et d’Ogun ainsi qu'à Abuja (qui comptent le plus grand nombre de cas de coronavirus combinés). Le confinement a été bafoué par les populations qui ne pouvaient pas rester sans subvenir à leurs pressants besoins quotidiens et du fait que l’aide de l’Etat était largement insuffisante. La situation est d'autant plus inquiétante que la faim et la criminalité semblent se diffuser dans tous les quartiers de ces mégapoles.

Le Fonds monétaire international a annoncé que l'économie devrait reculer de 3,4% en 2020 et que la plus grande économie d'Afrique pourrait faire face à une récession qui durerait jusqu'en 2021. Et le taux de chômage du pays, déjà à 23 pour cent, devrait grimper encore plus haut. (Transcript of Sub-Saharan Africa Regional Economic Outlook Press Briefing, April 2020 April 15, 2020)

Asie du Sud

Un rapport de la Banque mondiale (Press release April 12, 2020) a également averti que les pays d'Asie du Sud, dont le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh et l'Afghanistan, étaient sur le point de connaître leurs pires performances économiques depuis des décennies au lendemain de la pandémie.

Dans un contexte très évolutif et incertain, le rapport anticipe un repli de la croissance régionale situé dans une fourchette allant de 1,8 à 2,8 % en 2020, alors que les précédentes prévisions tablaient il y a six mois sur un taux de 6,3 %. Il s’agirait là de la pire performance enregistrée par l’Asie du Sud depuis 40 ans, tous les pays connaissant un ralentissement temporaire.

Si les confinements décrétés à l’échelon national devaient se prolonger et se durcir, les auteurs redoutent un scénario du pire, avec un taux de croissance régional négatif en 2020.

Ce sont les Maldives qui vont souffrir le plus avec l'effondrement des revenus du tourisme qui risque de provoquer une contraction du PIB de 13 %, alors que celui de l'Afghanistan risque de se contracter de 5,9 % et celui du Pakistan de 2,2 %.

L'Inde, dont l'année fiscale débute le 1er avril, devrait enregistrer un PIB de 1,5-2,8 %, contre 4,8-5,0 % pour l'année qu'elle vient d'achever.

La Banque mondiale estime en outre que la pandémie aggravera les inégalités dans la région, les populations les plus pauvres n'ayant qu'un accès limité, ou pas d'accès du tout, aux systèmes de santé et aux aides sociales.

En Inde, les mesures de confinement ont eu pour conséquence de mettre au chômage des centaines de milliers de travailleurs migrants, qui n'ont eu d'autre choix que de regagner leur région d'origine, parfois à pied.

Au Pakistan, Le Premier ministre a toutefois noté que le confinement d'un mois a perturbé l'activité économique et que des millions de journaliers ont perdu leurs emplois. Les commerçants ont rejeté l'extension du confinement et ont annoncé la reprise de leurs activités. Ceux du Punjab, la province la plus peuplée du pays, ont demandé la réouverture partielle des entreprises.

Les mesures de confinement ont été prises dans de nombreux pays pour limiter la charge sur le système de santé et en particulier en soins intensifs du fait des caractéristiques particulières du virus COVID-19. Les premières études révèlent que les mesures de confinement paralysent l’économie de ces pays du fait la plupart des activités sont mises à l’arrêt. Du coup si le confinement a eu un impact colossal sur l’économie des pays développés comme la Chine, l’Italie, l’Espagne ou la France et qu’il a été plus dévastateur dans les pays émergents à savoir Afrique du Sud, Nigéria Inde Pakistan, quel en sera le tribut économique dans les pays en développement comme le Sénégal avec des structures socioéconomiques plus vulnérables?

2. Impact économique et social de covid 19 au Sénégal

Bien que relativement épargné par l’épidémie, le continent africain n’en subit pas moins les conséquences économiques notamment du fait de la chute des cours des matières premières et du tourisme international dont des pays comme le Sénégal tirent des revenus substantiels. (Egypte, Kenya).

Touchée de plein fouet par la pandémie de coronavirus, l’économie sénégalaise, qui espérait réaliser un taux de croissance de 6,8% à la fin de cette année, pourrait en faire seulement 3%, a déclaré le président de la République.

2.1 L’économie Sénégalaise entre Ralentissement Et Récession

Elle subit de plein fouet la récession économique de ses principaux partenaires commerciaux que sont l’Europe et la Chine. Par ailleurs ses partenaires commerciaux africains étant durement impactés par la crise mondiale, le Sénégal va voir ses exportations chuter drastiquement.

Au niveau du marché intérieur les restrictions dans la circulation des biens et des personnes et le pessimisme des agents vont doublement affecter l’offre et la demande sur les différents marchés de biens et services. La désorganisation des chaines de valeur et du commerce va non seulement alourdir les coûts de transaction mais elle va aussi contribuer à désorganiser les marchés.

Le Tourisme, les transports aériens, l’hôtellerie et la restauration sont les branches les plus affectées.

Le secteur touristique représente environ 7% du Produit intérieur brut (PIB) sénégalais. La tendance expansionniste du Coronavirus à l'échelle du monde a mis en quarantaine le tourisme mondial, avec des prévisions de pertes en dépenses touristiques estimées par l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) à entre 30 et 50 milliards de dollars en 2020, voire beaucoup plus si la crise se prolonge. La France qui est le principal marché pourvoyeur de touristes dans notre pays avec plus de 30% de nos visiteurs, est durement frappée par la pandémie. Elle en est, du reste, réduite à de fortes mesures de confinement. Ces mesures prévalent également dans le reste de l'Europe, en Amérique, en Asie. Tout cela s’est traduit par une récession à incidences socioéconomiques graves (chômage, fermetures temporaires, faillites) dans la branche touristique, notamment dans les domaines du transport aérien (agences de voyage), de la restauration et de l'hôtellerie où le taux de remplissage des hôtels était seulement d'environ 35% avant l'avènement du Covid-19.

Les transferts des émigrés sénégalais en chute :

Les transferts envoyés au Sénégal annuellement par les Sénégalais de la diaspora par le canal des circuits formels sont estimés à plus de 1000 milliards de FCFA et environ 10% du PIB. Cette contribution de taille a pour effet majeur d'améliorer le pouvoir d'achat dans le pays, de booster la consommation des ménages et d'alléger le poids de la demande sociale vis-à-vis de l'Etat.

En effet, au-delà des lendemains incertains qui angoissent en ces temps nos compatriotes établis dans ces pays, suffisants pour les pousser davantage à l'épargne, bon nombre d'entre eux se retrouveront au chômage ou en arrêt de travail temporaire, donc en défaut de revenus. Toutes choses qui auront un effet compressif sur le volume des entrées d'argent à partir de l'extérieur.

Plus de risques sur investissements étrangers :

Les incertitudes et les inquiétudes vis-à-vis de l'avenir, nées de la pandémie, auront aussi pour corolaire le ralentissement de la circulation des capitaux et la diminution des flux mondiaux des Investissements directs étrangers (IDE).

C'est ce que confirme d'ailleurs le rapport du 08 mars 2020 de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED).

Selon le document, la croissance annuelle des IDE devrait être réduite de -5% à -15%. Le rapport prédit une proportionnalité inverse entre le degré de contamination à l'intérieur des Etats et leur attractivité vis-à-vis des IDE pour 2020-2021.

De ce point de vue, le Sénégal ne se trouve pas, pour l'instant, en si mauvaise posture, au regard du nombre de cas de contamination enregistrés à ce jour.

De plus, dans sa perspective de production de pétrole et de gaz à partir des tout prochaines années, le Sénégal s'est inscrit dans une démarche de recherches d'investissements colossaux dans son secteur extractif. Or, les chocs négatifs occasionnés par la crise sanitaire sur la demande mondiale de pétrole et de gaz sont tels que le rythme des IDE dans le secteur de ces hydrocarbures risque de connaître un ralentissement conséquent. (Ahmadou L. Toure 2020).

De la même manière, l'on peut s'inquiéter au sujet de l'accomplissement à temps des engagements financiers obtenus par le Sénégal, à l'occasion du Groupe consultatif de Paris de décembre 2018, auprès des bailleurs internationaux et d'investisseurs privés dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 (2019-2023) du Plan Sénégal Émergent (PSE).

Des conséquences sociales graves notamment sur le secteur informel

L’emploi informel prédomine dans l’économie sénégalaise. En effet, 96,4% des emplois sont générés par le secteur informel contre 3,6% d’emploi du secteur formel. Ce sont les résultats issus de l’Enquête régionale intégrée sur l’emploi et le secteur informel (Eri-Esi). Selon l’Eri-Esi, le secteur informel non agricole compte 1689 613 chefs d’unités de production informelles et emploie 809606 personnes en 2017, soit 2499219 emplois générés par ledit secteur.

En effet, plus de 99% des emplois agricoles du secteur privé ou de celui des ménages sont informels. Dans les activités non agricoles, les proportions d’emplois informels sont estimées à 97,3% et 99,6% respectivement dans le secteur privé et celui des ménages. L’emploi formel est principalement noté dans le secteur public.

Avec un taux de 75,7%, l’emploi vulnérable affecte plus les femmes que les hommes (58,4%). Contrairement à l’emploi vulnérable, l’emploi précaire est plus présent chez les hommes avec un taux de 30,2% contre 24,3% pour les femmes. Les taux d’emplois vulnérable et précaire sont estimés respectivement à 82,1% et 18,0% en milieu rural, 59,5% et 33% dans les autres milieux urbains et 47,6% et 37,3% à Dakar urbain.

Compte tenu de sa place dans l’économie et de son caractère précaire, le secteur informel risque de générer un chômage massif et plus de pauvreté, lesquels vont favoriser la propagation de pathologies diverses.

3. Hypothèse de Confinement Total au Sénégal

La stratégie du confinement total est adoptée dans plusieurs pays avec des coûts élevés. Nous tenterons d’en évaluer ex-ante le coût au Sénégal et discuter les conditions de sa faisabilité.

3.1 Coûts Economiques et Sociaux du Confinement Total au Sénégal

Outre les craintes inhérentes à l'effondrement de l'économie nationale, le sort des couches sociales vulnérables suscite des inquiétudes majeures, à l'idée d'un confinement total du pays. En effet, pour ce qui est, d'un côté, des différents secteurs de l’économie sénégalaise dont une partie importante subit déjà le contrecoup de la crise sanitaire mondiale, c'est la menace d'un abîme généralisé qui s'opère avec la perspective du confinement : chute de l'activité productive, secteur informel à genoux, aggravation de la baisse du chiffre d'affaires des entreprises en proie déjà au marasme ambiant, pertes colossales de recettes pour l'Etat, chômage massif, arrêts provisoires de travail lourds d'incidences financières dans le public comme dans le privé, faillites à la pelle, raréfaction de l'investissement, recul de l'initiative entrepreneuriale, régression significative de la consommation des ménages, insoutenabilité du service de la dette publique, aggravation du déficit budgétaire, etc.

D'un autre côté, au titre des dommages sociaux, ils pourraient atteindre des proportions à la limite de la famine. Les Sénégalais sont, pour une large part, aux prises avec la pauvreté, obligés de pourvoir chaque jour aux besoins vitaux les plus élémentaires (hygiène, alimentation) au bénéfice de leurs familles souvent nombreuses.

Une vie au jour le jour, lot quotidien d'une majorité de compatriotes dans les villes comme dans les campagnes, dont on peut s'inquiéter à juste titre de leurs capacités de résilience en temps de confinement total. Aussi, il y a le secteur informel qui serait entièrement affecté alors qu'il génère plus de 95% des emplois dans le pays. De l'agriculture au commerce, en passant par l'artisanat, la main d'œuvre, entre autres, les différentes composantes de l'informel seraient mises en berne, avec des pertes insurmontables de revenus conduisant à des conséquences sociales dramatiques en termes de paupérisation, de surendettement et de crise alimentaire.

C’est donc dire que notre système d’interactions sociales, en particulier, la nature fondamentalement informelle du système de production sénégalais pose un risque de taille à la réussite des politiques de confinement et de distanciation sociale. Notre système de production repose en effet sur un complexe écosystème de petits acteurs informels, sur lesquels l’Etat n’a que très peu de visibilité, encore moins de contrôle. Les entreprises individuelles, les entreprises familiales, les autres micro- et nano-entreprises, évoluant dans l’agriculture, l’industrie et les services, constituent plus de 97% de notre outil de production. Ils contribuent au PIB pour au moins 40% et à l’emploi, pour au moins 95%. Ces activités sont souvent très faiblement mécanisées, très peu productives, et à fort contenu de main- d’œuvre. Ce qui fait dire à Pr Ahmadou A. Mbaye (2020) que la promiscuité est leur caractéristique dominante : promiscuité dans les pirogues qui s’adonnent à la pêche artisanale, dans les marchés aux légumes et au poisson, aux abattoirs et autres marchés à ciel ouvert, dans les bus, taxis, et autres systèmes de transport, dans les gargotes et autres dibiteries, dans les unités de transformation de poissons et autres produits primaires. Face à une telle configuration de l’activité productive, toute mesure de distanciation sociale passera forcément par une forte contraction, voire un arrêt total d’une bonne partie des activités productives du pays. Ce qui n’est pas sans poser un certain nombre de risques.

a) Il y a, en effet, un important risque de perturbation, voire de rupture des chaines de production et de distribution des produits de consommation de masse. Ce qui, en augmenterait les prix, et favoriserait par là-même l’instabilité sociale, en particulier dans les zones urbaines, du fait de la nature sensible des produits concernés.

b) Par ailleurs, les moyens de subsistance de l’écrasante majorité des sénégalais deviennent menacés, si on considère qu’environ seulement 500.000 personnes sont employées dans les institutions publiques et privées formelles et que la quasi-totalité des autres ont des revenus informels, souvent précaires.

c) La réalisation des scénarios a) et b) couplerait pertes de moyens de subsistance et baisse substantielle, voire perte totale de revenus, pour la majorité des sénégalais.

d) La récession sera inévitable dans ce cas de figure. Etant donné que les activités informelles représentent environ 40% du PIB sénégalais, une réduction de la production informelle de moitié, toutes choses étant égales par ailleurs, induirait une baisse du PIB de l’ordre de 20%. Lorsque nous considérons le ralentissement des activités au niveau même du formel (hôtels à l’arrêt, activités aéroportuaires suspendues, restaurants fermés, autres activités au ralenti), il ne serait pas exagéré d’anticiper une très forte réduction du PIB, de l’ordre de 50% ou plus.

e). Ce qui, en retour, priverait l’Etat de ses moyens d’interventions usuels, et mettraient en péril les filets sociaux existants ou annoncés.

f) Enfin la situation de fragilité découlant de cet état de fait serait de nature, si elle n’est pas correctement maitrisée, à culminer vers une situation d’instabilité politique.

Pour toutes ces raisons, analysées et invoquées par le Pr Ahmadou. A. MBaye (2020) les conséquences sociales des nécessaires mesures de confinement qui touchent directement les moyens de subsistance des personnes les plus démunies, doivent être appréhendées et prises en compte dans la prise de décision.

3.2. Scénario de Confinement Total : Estimations des Coûts Economiques

Il s’agit d’estimer ex-ante les coûts économiques d’un confinement total à l’instar de ce qui se passe dans plusieurs pays.

Pour cet exercice de prévision nous utilisons les comptes nationaux du Sénégal de 2017 et 2018. Pour plus de détails nous avons pris les données trimestrielles et la nomenclature en 22 branches.

Hypothèse 1. En cas de confinement, vraisemblablement quelques branches continueraient à fonctionner pour assurer les besoins de base de la population. Dans le cadre du Sénégal nous considérons que les branches suivantes continueraient de fonctionner :

- L’eau et l’assainissement

- L’électricité

- L’Agriculture

- La pêche

- Et l’élevage

- La fabrication des produits agro-alimentaires

- Les télécommunications

- Le commerce des produits pharmaceutiques, des denrées et du carburant continuerait de fonctionner. Nous supposons que la branche commerce va fonctionner à 50% de ses capacités pour assurer la distribution des produits.

- Le transport avec 20% de ses capacités (transport de marchandises)

- Les activités financières à 20 % de leurs capacités pour assurer la circulation monétaire et les paiements.

A partir de ces hypothèses nous avons calculé le taux du coût économique qui est égal à 1 – taux d’activité de l’économie. Ce dernier n’est rien d’autre que la part des branches en activité dans le PIB.

Nous nous retrouvons avec un système économique rétréci et constitué de 10 branches sur 22 branches, le reste des branches 12/22 étant à l’arrêt.

D’après nos estimations, un mois de confinement total résulterait en une récession économique de 66,64% du PIB trimestriel c’est-à-dire 2998,8 milliards.

Avec une pression fiscale de 20% l’Etat verra une baisse de ses recettes fiscales pour un montant de 297 milliards sur 1 mois de confinement.

Hypothèse 2. Si le confinement se limite à 1 mois, pour connaitre le taux de croissance annuel nous supposons qu’il y a des effets de rattrapage ou d’ajustement de la dynamique de courte période sur celle de la longue période et que le niveau de la production potentielle ou optimale n’est atteint qu’à la fin du second trimestre. Sur la base des données du PIB trimestriel des comptes nationaux (ANSD 2019) nous avons calculé et trouvé un taux de croissance trimestriel moyen de 2,43 % sur les 2 derniers trimestres.

D’après nos estimations l’année 2020 connaitrait une récession économique de -9,9% par rapport au PIB de 2019 c’est-à-dire 1485 milliards de baisse de PIB. A titre de comparaison la Banque de France prévoit, pour l’économie française, une récession de -1,5% par quinzaine de confinement, ce qui correspond à -3% pour un mois mais avec un taux d’activité de 32% ; et pour l’année 2020 une récession de - 9% est prévue. Le Sénégal dans un scénario de confinement total d’un mois, d’après nos estimations se retrouverait à -9,9% de récession avec un taux d’activité de 33,64%.

La perte fiscale serait de 297 milliards ou 7,4% du budget 2020. Le secteur informel subirait une perte de revenu de 594 milliards.

Le coût économique total d’un mois de confinement total pour le Sénégal serait supérieur à 2485 milliards (16,56% du PIB). Ce coût aura son équivalent en termes de chômeurs, d’augmentation de la pauvreté et d’instabilité sociale et politique.

Un confinement d’un mois qui laisserait fonctionner une dizaine de branches économiques indispensables à l’approvisionnement de la population en produits essentiels se traduirait par une récession économique de dix pour cent du produit intérieur brut. Compte tenu de son coût élevé sur les plans économique, sanitaire et social, des alternatives à la stratégie de confinement total sont à rechercher. Un de ces alternatifs pourrait être l’approche par le dépistage massif.

3.3. Comparaison des coûts économiques d’un mois de confinement aux coûts de dépistage Massif

Nous pensons qu'une détection précoce des patients grâce à des tests précis, suivis d'un isolement, peut faire baisser le taux de mortalité et empêcher le virus de se propager.

L’expérience de plusieurs pays asiatiques – dont la Corée du Sud, Taiwan, Singapour –, qui ont réussi à endiguer l’épidémie sans aller jusqu’à un confinement général de la population confirme la réussite de l’approche de large dépistage. Après l’Asie, le cas allemand confirme le succès du dépistage massif. Le tableau 3 ci-dessous démontre l’impact des tests massifs sur la réduction de la mortalité dans deux situations comparables que sont la France et l’Allemagne. Au 25 mars 2020, le nombre de décès est 8 fois supérieur en densité par million d’habitants en France (16) qu’en Allemagne (2). Le seul jour du 24 mars, le nombre de décès par jour était 9 fois plus élevé en France (3,6) qu’en Allemagne (0,4), en densité par million d’habitants. L’Allemagne réalise environ 4 fois plus de tests que la France avec une capacité journalière de 5000 en France contre 20000 à 25000 en Allemagne.

Du fait d’un dépistage plus massif, l’Allemagne a 20% de plus de cas confirmés en densité que la France (267 par million d’habitants contre 216) au total. A noter que le 1er mars, la France comptait autant de cas confirmés au total que l’Allemagne (130).

Si on élargit la comparaison à 3 pays asiatiques ayant pratiqué un large dépistage (Tableau 4), la France présente une densité de décès 14 fois supérieure à la moyenne (16,4 vs 1,2 par million d’habitants).

Pourquoi tester massivement réduit la mortalité

D’abord, le dépistage massif permet à chaque individu infecté de le savoir avec certitude. Cette connaissance va l’inciter fortement à se confiner avec rigueur et à se soigner. En cas de forme grave, le diagnostic précoce, comme pour toute autre maladie, augmente la probabilité de guérison. Ainsi le dépistage massif présente le double avantage de mieux protéger la collectivité et l’individu.

Ensuite, le dépistage est important pour prendre les dispositions appropriées face à l’évolution de l’épidémie. Il permet aux autorités sanitaires de mieux comprendre la propagation de l’épidémie sur le territoire et de prendre des mesures basées sur des faits précis pour ralentir cette propagation.

A la lecture du Sitrep Numéro 13 du 20 Avril 2020, les informations suivantes se dégagent à savoir Vingt-cinq (25) districts sanitaires ont enregistré des cas, soit une proportion de 32% (25/78). La distribution géographique de cas montre que plus de 96% des cas se concentrent dans six régions : Dakar (236), Diourbel (avec Touba 34 cas), Louga (29), Thiès (26), Tamba (24) et Ziguinchor (13). A partir de ces informations, il est possible de pouvoir agir en connaissance de cause. Il est important à ce stade d’avoir une approche graduelle de la prévention et de la prise en charge en s’appuyant sur le profil épidémiologique. Ainsi on peut calculer le coût de dépistage massif dans ces six régions et le comparer avec le cout d’un mois de confinement. Connaissant le prix du kit de dépistage et le nombre d’habitants dans les zones les plus touchés on peut évaluer le coût. D’après les informations le kit de dépistage coûte aux environ de 40000 francs CFA. Les données sur le nombre d’habitants par région sont issues de la base de données de l’ANSD 2019.

On constate que le coût de dépistage s’élève à un peu plus de de 310 milliards de francs CFA soit presque 5 fois inférieur au coût fiscal d’un mois de confinement. Mais cela représente un coût 8 fois inférieur au coût économique total d’un mois de confinement. A noter que nous sommes dans une hypothèse pessimiste, le dépistage massif probablement sera plus faible et donc aura un coût beaucoup plus faible.

Si le dépistage massif est accompagné de la généralisation du port du masque nous obtenons un coût économique plus faible. En effet, si les masques sont produits localement et destinés à la population de plus de 5 ans, la valeur de la production sera de 34 milliards 560 millions de CFA. Si l’on déduit ce montant du coût du dépistage, nous aurons un coût économique final de 275 milliards 460 millions de CFA pour l’économie ; ce qui représente un coût 9 fois inférieur au coût économique total d’un mois de confinement.

En plus il faut noter que les règles de confinement strictes font subir un énorme choc négatif à l’économie. En revanche l’approche de dépistage massif est attrayante, car elle permettrait une reprise progressive des interactions sociales et de l’activité économique pour redémarrer le plus rapidement possible le système économique, une fois l’épidémie maîtrisée.

Si nous prenons l’expérience de la Corée du SUD on constate que son PIB s’est contracté de 1,8% au premier trimestre et l’économie souffre du ralentissement de la demande intérieure, avec un secteur des services qui tourne au ralenti, ce qui engendre de nombreuses pertes d’emploi. Pour autant, selon Hamid Bouchikhi, le choc devrait être de moindre ampleur que dans d’autres pays touchés par le Covid-19 comme la France (3% du PIB).

Conclusion et Recommandations

Les mesures de confinement ont été prises dans de nombreux pays pour limiter la charge sur le système de santé et en particulier en soins intensifs du fait des caractéristiques particulières du virus COVID-19. Les premières études ont révélé que les mesures de confinement paralysent l’économie de ces pays du fait que la plupart des activités sont mises à l’arrêt. Toutefois, notons que les pays qui, comme la Corée du Sud ou l’Allemagne, ont mis en œuvre des stratégies plutôt fondées sur des tests ciblés mais systématiques et massifs, sans recourir au confinement généralisé, sont moins touchés, ce qui pose évidemment la question de la pertinence des mesures de confinement, en comparaison avec les stratégies coréenne et allemande.

D’après nos résultats, pour le Sénégal, la stratégie du dépistage massif accompagnée de la généralisation du port du masque comparée au confinement total est cinq fois moins coûteux pour le budget de l’Etat et huit à neuf fois moins couteux pour l’économie nationale.

Avant d’en arriver à des recommandations de politique économique, il convient de souligner, que dans la période récente, le taux élevé de croissance de l’économie sénégalaise a été plus catalysé par la croissance de la demande intérieure que par celle des exportations. Cependant la production nationale ne couvre que 71% du marché intérieur d’où l’opportunité de profiter du repli des marchés extérieurs pour redynamiser la reconquête du marché intérieur.

Un Programme d’urgence économique et Social

Les mesures de résilience économique et sociale arrêtées par le gouvernement pour un budget de 1000 milliards CFA dans l’ensemble vont dans le bon sens mais il convient de dire que le secteur informel et le secteur agro-sylvo-pastoral doivent mériter une attention particulière. D’une part parce qu’ils contribuent pour près de 50% au PIB et d’autre part parce qu’ils regroupent 95% des emplois.

Compte tenu des risques de pénurie sur les marchés internationaux des produits agricoles, un soutien technique et financier doit être apporté au secteur agro-sylvo-pastoral pour l’aider à surmonter les perturbations des chaines de valeur et à mettre en place dans, le court terme, des plans de production capables de satisfaire la demande intérieure.

Le secteur informel doit impérativement bénéficier de soutien d’urgence en termes d’encadrement administratif, technique et financier pour contribuer davantage à la satisfaction de la demande intérieure et à la reconquête du marché intérieur. C’est aussi une occasion d’envisager sa transition vers le secteur formel à travers une modernisation de ses méthodes de production.

Le secteur agro-sylvo-pastoral et le secteur informel devraient bénéficier de crédits à travers la mise en place de fonds de financement ou de garantie. Pour ce faire, aussi bien les banques que les institutions de microfinance devraient être concernées. Renforcer les fonds alloués au FONGIP donnerait à ce dernier plus de capacités d’intervention auprès des PME/PMI et les entreprises du secteur informel.

Compte tenu des capacités financières limitées de l’Etat, la banque centrale doit monter au créneau pour entrainer le système financier dans une nouvelle dynamique de crédit à l’économie.

Des réponses structurelles pour l’économie sénégalaise

La crise économique qui va succéder à la crise sanitaire actuelle (COVID 19) suscite de grandes inquiétudes dans tous les coins de la planète. Les mesures de confinement adoptées dans la plupart des pays du monde pour ralentir la propagation du virus accélère sa survenance. Pour beaucoup d’experts, si rien n’est fait, elle pourrait avoir une ampleur comparable à celle de la crise de 1929. Pour y faire face, les gouvernements des puissances économiques n’ont pas lésiné sur les moyens. En effet, le monde va engager sa plus forte relance depuis le plan Marshall avec une relance budgétaire mondiale estimée à 5000 milliards de dollars, une baisse importante des taux d’intérêt et une « planche à billets » d’un montant de 4000 milliards du côté de la Réserve Fédérale américaine et 3000 milliards d’euros du côté de la Banque Centrale Européenne (BCE).

S’il est important d’apporter des solutions immédiates pour contenir la pandémie, il n’est pas moins important de réfléchir d’ores et déjà sur les politiques structurelles post-COVID 19 pour mieux préparer notre économie à de pareilles circonstances. Elles devront s’adosser sur une bonne compréhension de la nature de la crise à venir.

Le COVID-19 présente un assemblage de propriétés d’un choc d’offre et de demande

Le modèle d’économie « duale » d’Arthur Lewis décrit bien l’économie sénégalaise. Dans notre système de production, coexistent un secteur formel et informel. Le secteur informel y occupe une place importante.

Dans un tel contexte, les premiers effets économiques de la pandémie de COVID-19 se feront ressentir d’abord dans le secteur informel. Le confinement va se traduire par une contraction de l’offre du secteur informel à travers la rupture des chaines d’approvisionnements, la fermeture des bars restaurants et la baisse des services de transport.

L’offre du secteur informel sera aussi lourdement affectée par les tensions sur les échanges internationaux de biens alimentaires (riz, céréales etc…). Ces tensions sont nourries par les comportements de spéculations de certains pays exportateurs qui font des stocks de denrées alimentaires. Selon le Financial times, la Chine a fait des réserves de farines pour au moins une année. Dans cette même logique, des pays comme l’Argentine, l’Ukraine, la Russie qui nous fournissent respectivement 14,5%, 14,4% et 39,3% de nos importations de blé ont pris des mesures de restriction aux exportations pour sécuriser leurs approvisionnements. De ce point de vue, un mouvement de « repli sur soi » risque de se produire tout au moins en ce qui concerne les produits alimentaires.

De ce point de vue le choc qui va affecter l’économie à travers le secteur informel sera bien un choc d’offre négatif. Les finances publiques vont en pâtir. Il faut s’attendre à une perte des recettes fiscales qui risque de déboucher sur une baisse des revenus de la majeure partie de la population active (cette population active est employée dans le secteur informel et l’administration).

Les pertes de revenus seront exacerbées par une baisse importante des envois des émigrés. Ces transferts représentent 10% du PIB et il est prévu, sous l’hypothèse que le confinement ne dure pas dans le reste du monde (RDM), qu’ils vont subir une baisse de 30% selon les estimations du MEPC. Cette baisse des revenus va affecter négativement la demande. Vu sous cet angle, la crise correspond aussi à un choc de demande négatif.

Pour le moment, les mesures d’urgence prises par l’Etat (paiement des factures d’électricité et d’eau pour les ménages à faible revenu, les transferts directs etc…) cumulées à un maintien des salaires dans l’administration et dans certains secteurs (formels) permettent de maintenir la demande. Cependant si le confinement dure, la poursuite de ces mesures sera remise en cause pour la simple raison que notre Etat n’a pas les moyens de soutenir à moyen terme une telle politique dans un contexte où ses recettes fiscales baissent et ses dépenses augmentent.

La soutenabilité des mesures économiques prises par le gouvernement est subordonnée à la durée de la pandémie

La réaction budgétaire de l’Etat pour traiter immédiatement les difficultés de l’offre sont à saluer. Elle a consisté à des remises partielles de la dette fiscale, des suspensions d’impôts et des délais de paiement de la TVA recouvrée. Également l’objectif de mettre à contribution le secteur bancaire dans le cadre d’un partenariat pour éviter un effondrement du crédit est salutaire.

Cependant jusqu’à quel terme ces mesures peuvent-elles aller ? Du fait de l’incertitude liée à l’évolution et à l’ampleur de la pandémie et ses implications sur les échanges internationaux, jusqu’à quel terme les entreprises dont l’offre dépend des importations (les entreprises de distributions, de conditionnement etc…) peuvent-elles tenir sans avoir une contraction de leur production même si l’Etat continue à les soutenir ? Des inquiétudes peuvent aussi être émises sur la durabilité des mesures de soutien de la demande.

La crise à venir, si la pandémie n’est pas rapidement maitrisée sera plus profonde que celle du moment car nous n’avons pas les ressorts internes nous permettant d’absorber les chocs et de rebondir.

Le COVID-19 doit nous rappeler à un changement de paradigme du point de vue de nos politiques économiques

En toutes choses malheur est bon. En regardant le bon côté des choses, le COVID 19 doit nous rappeler qu’il est grand temps de changer de vision sur la marche économique de notre pays. Ce n’est pas la première ni la dernière fois que la planète connaitra une pandémie alors que les bases sur lesquelles repose notre économie sont fragiles face aux chocs externes.

Cette vulnérabilité continuera tant que l’on ne prenne pas des mesures structurelles face aux défis du développement. C’est pour cela qu’en plus des questions sanitaires et d’éducation, l’industrialisation doit être au cœur de notre vision de développement.

L’urgence c’est la transformation sur place des produits de base. Elle est la voie salutaire pour enclencher un développement endogène et durable qui réduirait notre vulnérabilité aux chocs externes. La stratégie d’industrialisation doit particulièrement viser les secteurs de production de biens permettant la satisfaction des besoins essentiels des populations. Le problème est bien évidemment de pouvoir définir pour chacun des secteurs des techniques de production intensive en main d’œuvre et utilisant peu d’inputs importés. De telles techniques peuvent exister dans les unités de traitement de riz, les huileries, les unités de transformation des céréales, le textile etc…

Une stratégie d’industrialisation basée sur la capacitation des petites unités de production de biens permettant la satisfaction des besoins essentiels des populations peut être une solution salutaire pour réduire la vulnérabilité de notre économie. Elle est transposable dans tous les autres pays africains et pour cette raison, elle doit être pensée dans un cadre régional.

Au-delà de la réponse immédiate à la crise, la pandémie de Covid-19 devrait être l'impulsion qui permettra de maintenir les acquis et d'accélérer la mise en œuvre de mesures attendues depuis longtemps pour placer le monde sur une voie de développement plus durable et rendre l'économie plus résistante aux chocs futurs.

Des efforts de grande ampleur doivent être déployés d’abord pour d’accélérer les investissements à long terme dans des infrastructures résistantes pour le développement durable, par des investissements publics et des incitations pour le secteur privé.

Ensuite en plus de l’industrialisation il faut aussi accroître l’investissement dans la gestion des risques et la préparation et un renforcement de la protection sociale.

Le rapport 2020 du FMI sur le financement du développement durable recommande par ailleurs d’améliorer les cadres réglementaires, par exemple pour décourager les emprunts privés excessifs lorsque la dette n'est pas destinée à des investissements productifs (par opposition à l'augmentation des rendements pour les actionnaires). Mais aussi de renforcer le filet de sécurité financière international et le cadre de viabilité de la dette.

Le degré de dépendance des producteurs nationaux à l'égard des marchés extérieurs devrait permettre aux décideurs de mieux orienter les mesures de soutien et également veiller à une coordination plus efficace des mécanismes de réduction de la vulnérabilité des entreprises et des agents économiques. L'application de ces mesures pourrait viser à protéger l'emploi et les revenus. La résilience aux chocs commerciaux extérieurs pourrait être améliorée en mettant l’accent sur le rôle moteur de la demande intérieure.

Des mesures spécifiques pourraient être prises pour les familles des territoires défavorisés et pour les entreprises rurales, renforçant ainsi la résilience de l’économie collective au niveau des collectivités territoriales.

La pandémie à Covid-19 a fait naître un nouvel ordre économique mondial. Dans cette dynamique, le Sénégal peut jouer sur ses atouts pour juguler les conséquences potentiellement néfastes pour son économie et redevenir un acteur déterminant, au retour à la normale de la situation globale, puisqu'il est doté d'immenses ressources naturelles - gisement de minerais, terres agricoles fertiles, combustibles, etc.

L’histoire nous enseigne, par ailleurs, que pour sortir la Chine de la situation économique dramatique, des années soixante-dix, dans laquelle l’avait plongée la révolution culturelle, Deng Xiaoping avait repris la politique des « quatre modernisations » (agriculture au sens large, industrie, sciences et techniques, défense nationale), introduite par Zhou Enlai dès 1964. En quatre décennies, le centre de gravité du développement économique mondial se situe aujourd'hui vers le pays du président Xi Jinping.

Références

- Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie : ERI ESI Rapport final 2019.

- Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie : Comptes nationaux du Sénégal 2019.

- Pr Ahmadou Aly MBAYE FASEG :

Quel modèle d’allocation des dépenses pour le fonds de riposte et de solidarité contre le Covid 19. Contribution Avril 2020.

- Ahmadou Lamine TOURE Economiste, Conseiller des Affaires étrangères :

Le Coronavirus en langage économique pour le Sénégal. www.pressAfrik.com. Avril 2020.

- UNECA (2020) : Conférence virtuelle sur l'impact de COVID-19 sur l'Afrique Jeudi, 19 Mars 2020.

- CATEGORIES DE METIERS MENACEES PAR LE CONFINEMENT? QUELLES STRATEGIES DE PROTECTION SOCIALE ?

La problématique d’un confinement total est de plus en plus évoquée surtout face aux cas qu’on appelle « communautaires » (je passe sous silence les énormes débats que la notion de communauté soulève depuis toujours chez les sociologues et anthropologues et qui devraient amener à se demander pourquoi cette désignation est utilisée surtout quand on parle de l’Afrique et des africains). Rappelons que la notion de « cas communautaire » est utilisée pour désigner les malades pour lesquels les contacts qui les ont contaminés n’ont pu être retrouvés.

Mais si le confinement total est soulevé – à juste titre - pour régler une question de risque sanitaire, de volonté de juguler une contagion, il n’en demeure pas moins que la question doit être examinée sous tous ses angles puisqu’elle comporte à la fois des implications et des conséquences importantes pour des pays africains avec un accès aux ressources très limité.

Dans cette pandémie, le semi-confinement, le couvre-feu (de 20h00 à 6H00) et les mesures qui vont avec affectent déjà grandement certains secteurs dans un pays où le secteur « informel » domine largement dans les occupations des citoyens. Selon une étude de la Banque mondiale, ce secteur génèrerait 97 % des créations d'emplois. Plusieurs catégories professionnelles y sont frappées de plein fouet dans leurs activités quotidiennes. C’est le cas de celles qui gagnaient leurs ressources grâce à un travail quotidien indépendant et qui sont durement affectées par les mesures d’interdiction et de confinement.

Parmi ces acteurs on peut citer ceux qui s’adonnaient à la cuisine dans les cérémonies à Dakar. L’instauration du couvre-feu, la remise en cause des cérémonies éprouvent durement leurs activités quotidiennes : si les cérémonies ne sont pas organisées, pas de dépense quotidienne pour ces « goorgoorlu » (débrouillards). Dans ce contexte un double risque s’instaure comme le montre un témoignage d’un impacté de ce secteur : « depuis ces mesures, mes activités ne marchent plus. J’en suis arrivé à aller dans les domiciles de mes anciens clients fidèles pour qu’ils m’aident à m’en sortir. Cette épidémie a été tellement brusque ». Tant d’autres exemples pourraient être cités pour montrer à quel point la décision d’un semi-confinement et l’instauration d’un couvre-feu ont été un choc pour ces acteurs de l'économie et de la société sénégalaises.

Dans le même temps, les mesures annoncées de restreindre l’ouverture des marchés (pour ceux qui sont restés ouverts) vont empêcher à plusieurs catégories d’exercer leur travail dans un contexte où elles n’ont aucune prise en charge (indemnités de chômage…), ni accès à une mutuelle de santé. Déjà l’interdiction des marchés hebdomadaires a envoyé plusieurs acteurs à un chômage (arrêt travail ?) qui ne dit pas son nom, ces nouvelles interdictions pourraient y ajouter toutes ces catégories qui gravitent autour des marchés.

Ces mesures – même si elles paraissent pertinentes pour juguler la pandémie - induisent deux difficultés principales :

1) la personne affectée par la précarité ne reste pas chez elle pour trouver les moyens nécessaires à sa survie et celle de sa famille (appliquant ainsi ce qui est appelée distanciation sociale mais qu’il conviendrait plus d’appeler une distanciation physique),

2) elle devient un acteur qui passe de maison en maison s’exposant ainsi à d’éventuelles contagions mais aussi exposant d’autres personnes à la contagion du fait des contacts qui pourraient ne pas respecter les gestes barrières.

Cela pose la question du confinement sur ces catégories d’acteurs où les limites en termes de moyens et d’accès aux revenus sont autant d’entraves au respect d’un confinement. A ces acteurs se pose la question d’un double risque : la prise de risque pour braver les difficultés économiques et les difficultés sanitaires liées au COVID-19. Quelle option alors ?

Un confinement plus ou moins durci en Afrique pose la question de tous ces acteurs précaires qui s’activent autour de secteurs hautement touchés par les interdictions (cérémonies) comme les tailleurs (confection d’habits de cérémonies), traiteurs, cuisiniers (repas de cérémonies), vendeurs de restaurants (gargote…), ouvriers à leur compte, tenants des micro-commerce, etc.

Les aides annoncées par l’Etat pour soulager ces catégories face aux difficultés du COVID-19 devraient donc prendre en compte :

- Un profilage optimal de ces catégories pour que les appuis touchent les acteurs qui en ont le plus besoin. Le manque de confiance vis-à-vis d’acteurs politiques qui viseraient d’abord leur clientèle serait un risque pour la paix et la stabilité sociale. Ainsi les mesures de protection sociale (filets sociaux relatifs au COVID-19) devraient opérer un ciblage très rigoureux afin de ne pas laisser en rade les acteurs qui peinent à rester confinés.

- Des mesures hardies d’accompagnement devraient être réfléchies pour aider certaines catégories à redémarrer leurs activités après la crise afin que l’économie et la stabilité sociale n’en subissent pas un coup.

CONCLUSION GENERALE

Ce rapport montre clairement que le confinement total ne semble pas être la meilleure stratégie du moment. Il apparait primordial d’améliorer la communication, la sensibilisation des masses populaires afin de susciter leur adhésion à la lutte, la massification du dépistage, le traçage des cas en vue d’un confinement et d’une prise en charge ciblés. Plus que jamais, le respect strict de toutes les mesures barrières édictées jusqu’ici (dont le port de masque) et l’évaluation rigoureuse de leur impact s’impose. Le Sénégal avait une avance sur la maladie mais la tendance s’inverse actuellement. Il faudrait plus de célérité et de pro-activité dans la mise en œuvre des recommandations pertinentes et la diffusion transparente des rapports d’évaluation et d’exploitation des données générées après deux mois de riposte.

Aussi, il semble judicieux de responsabiliser et d’encadrer la jeunesse sénégalaise pleine d’énergie dans la surveillance du strict respect de ces mesures dans chaque commune ou localité du Sénégal, ceci en étroite intelligence avec les forces de défense et de sécurité.

Les prochains rapports de GRI-COVID19 ARCES permettront de faire le point sur l’efficacité voire l’efficience des mesures de lutte mises en œuvre jusqu’ici.