INDÉPENDANCES AFRICAINES, OÙ EN EST LA DÉCOLONISATION DES ESPRITS ?

L'historienne Françoise Vergès et le journaliste Antoine Glaser, évoquent les heurs et malheurs de l'Afrique postcoloniale ainsi que le bilan du processus de décolonisation qui reste un « work in progress » (« travail évolutif »). Entretiens croisés

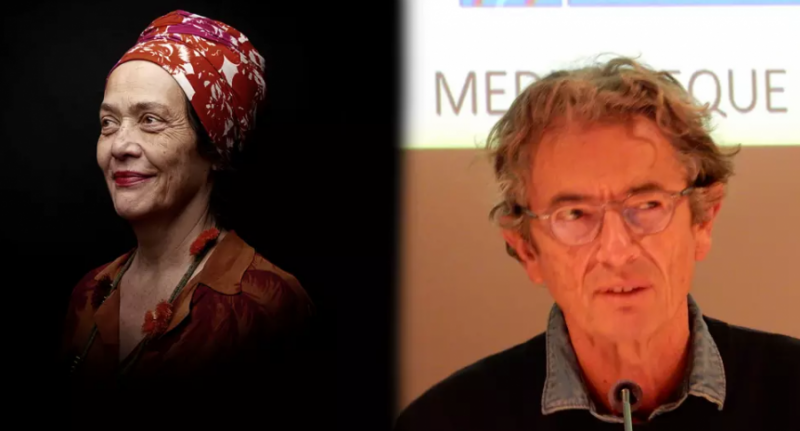

Françoise Vergès (1) est historienne, chercheuse, titulaire de la chaire « Global South » à la Fondation Maison des sciences de l’homme, à Paris. Antoine Glaser (2) est politologue, journaliste spécialiste de l’Afrique. Ils sont auteurs de plusieurs ouvrages consacrés à des thèmes qui vont de la politique en Afrique aux questions liées à l’esclavage et la colonisation, en passant par les relations France-Afrique. Interrogé à l'occasion du 60e anniversaire des indépendances africaines, le duo évoque au micro de RFI les heurs et malheurs de l'Afrique postcoloniale ainsi que le bilan du processus de décolonisation qui reste un « work in progress » (« travail évolutif »). Entretiens croisés.

RFI : Les indépendances furent un moment de joie et de fête pour les populations africaines. Que sait-on de leurs attentes et de leurs espérances ?

Antoine Glaser : Seuls les historiens qui ont travaillé sur cette période peuvent répondre à cette question. Et encore ! Peu de choses ont été écrites. Cela dit, il faut se resituer dans la démographie de l’époque, avec 3,5 millions d’habitants en Côte d’Ivoire (plus de 30 millions aujourd’hui, NDLR), 3,2 millions au Sénégal, 5,1 millions au Cameroun, pas plus de 500 000 habitants au Gabon… Dans tous ces pays avec une très faible urbanisation, la proclamation d’indépendance n’a souvent concerné que les cercles de l’administration, à l’exception des pays où des mouvements d’indépendance anticolonialistes étaient déjà structurés. Il semble toutefois qu’il y ait eu plus d’enthousiasme à cette indépendance dans les anciennes colonies britanniques et portugaises que dans les anciennes colonies françaises. Il suffit de lire les proclamations des chefs d’État du « pré carré » français en 1960 pour s’en convaincre. La plupart remercie la République française de sa générosité. Le plus caricatural est le président gabonais Léon Mba, qui exprime sa gratitude profonde au général de Gaulle, « champion de l’Homme noir et de la Communauté franco-africaine », dit-il. Une déclaration qui tranche avec celle du Congolais Patrice Lumumba, qui relève qu’il ne faudra jamais oublier que l’indépendance du Congo a été conquise par la lutte. Cette différence dans les réactions s’explique en grande partie par l’approche assimilationniste de la colonisation française qui avait fait miroiter l’idée d’une communauté de destins entre l’Afrique et la France. Cette idée avait été confortée par l’intégration de leaders africains dans la structure de pouvoir en France, avec notamment Senghor et Houphouët-Boigny siégeant dans le gouvernement français.

Françoise Vergès : Pour les populations africaines, l’indépendance marque la fin d’un système qui les réduisait à des êtres sous-humains, des sous-citoyens. Cette souveraineté durement acquise leur permet de se retrouver pleinement dans leur existence. On assiste, avec ces indépendances, à un renversement de la perspective selon laquelle il y aurait, d’une part, une humanité qui compte et, d’autre part, une humanité composée de sous-hommes qui ne compte pas, qu’on peut trafiquer, qu’on peut vendre, qu’on peut acheter. « Et maintenant, nous sommes là », proclamait Patrice Lumumba dans son discours lors de la cérémonie de l’accession du Congo à l’indépendance, le 30 juin 1960. C’est sans doute cette présence réaffirmée de l’Afrique qu’on avait si longtemps reniée et qu’on ne peut plus désormais effacer malgré le sang qui va couler et les turbulences postcoloniales qui donne sens au combat historique pour l’indépendance dans les pays colonisés.

La crise du Congo, qui a éclaté en 1960 dans la foulée de l'accession à l’indépendance de cette ancienne colonie belge, n’a-t-elle pas d’emblée démontré que cette décolonisation était tout sauf une libération ?

F.V. : Je distinguerais l’indépendance de la décolonisation, qui est un processus dont les débuts remontent aux premières luttes anticoloniales et à la prise de conscience qu’il faut en finir avec le colonialisme et le statut colonial. La décolonisation est un très long processus historique, culturel, qui touche la politique, mais aussi les domaines de l’économie, l’art, les langues... En Afrique, ce processus de la décolonisation est passé par des phases successives, notamment les conférences nationales, l’émergence des mouvements de la jeunesse et de la société civile. Le processus se poursuit aujourd’hui avec les revendications pour la décolonisation des esprits, des enseignements, des institutions et la demande d’une indépendance réelle.

A.G. : Chaque indépendance a eu sa particularité. Avec ses ressources minières exceptionnelles, l’ancien Congo belge a tout de suite été l’un des enjeux majeurs de la rivalité entre les États-Unis et l’Union soviétique. Sans vrais moyens, la Belgique a très vite été hors-jeu, en particulier après la sécession de la riche province du Katanga par Moïse Tshombe et l’assassinat de Patrice Lumumba le 17 janvier 1961. Après l’arrivée au pouvoir de Joseph-Désiré Mobutu, c’est la CIA américaine qui est à la manœuvre. L’opération franco-marocaine de Kolwezi en mai 1978 contre les « Katangais » soutenue par les Cubains était déjà une opération de « guerre froide » pour empêcher les soviétiques d’avoir accès au cobalt congolais. Ceci dit, le maréchal Mobutu avait une certaine marge de manœuvre pour gérer le pays à sa guise. À la fin des années 1970, il a même laissé croire aux Zaïrois qu’ils étaient désormais totalement « décolonisés » en lançant une opération de « zaïrianisation » : le franc congolais est remplacé par le « zaïre », Léopoldville devient Kinshasa, suppression des noms chrétiens, l’abacost (« à bas le costume ») remplace le costume occidental, certaines mines sont nationalisées au profit du premier cercle du « maréchal ». Au début des années 1980, Mobutu Sese Seko (Mobutu le guerrier) est l’un des hommes les plus riches de la planète.

Quels sont les principaux acquis des indépendances africaines ?

A.G. : Le premier acquis des indépendances africaines des années 1960 a été l’accès pour un certain nombre de pays à la gestion de leurs États. Mais c’est une indépendance limitée car, à peine sortie de la colonisation, l’Afrique est devenue un enjeu géostratégique entre les deux blocs : l’Est et l’Ouest. Les indépendances africaines ont été en grande partie octroyées sous la pression des deux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale : les États-Unis et l’Union soviétique. Au sortir de la guerre, les Américains et les Soviétiques ont fait pression sur les colonisateurs afin de pouvoir remplacer l’ordre colonial et installer rapidement un nouvel ordre mondial. Les Africains ont donc dû rapidement choisir leur camp entre puissances coloniales et poursuite d’une politique postcoloniale comme dans le « pré carré » français ou soutien soviétique à des mouvements de libération en contrepartie d’une zone d’influence. Dans un deuxième temps, l’acquis des indépendances africaines a été la solidarité entre mouvements de libération, comme entre l’Algérie et l’Afrique du Sud.

F.V. : Les indépendances ont quand même transformé la carte du monde. Tout d’un coup, on a vu les pays africains prendre leur place à l’Assemblée générale de l’ONU. Ils ont fait entendre la voix de l’Afrique à la tribune du monde. Rétrospectivement, cela peut paraître un développement mineur, mais il ne l’est pas totalement, même si les voix des pays africains sont souvent instrumentalisées par les grandes puissances. Il n’en reste pas moins que la présence des États africains à l’ONU leur a donné une marge de manœuvre qu’ils n’avaient pas auparavant. Par ailleurs, sans les indépendances, il n’y aurait eu ni l’Organisation de l’Union africaine, devenue l’Union africaine depuis 2002, ni les organisations régionales qui, de l’aveu même des pays membres, jouent un rôle majeur dans l’évolution démocratique de l’Afrique. Et bien sûr, tout le travail autour de l’unité du continent, de l’abolition des frontières héritées du colonialisme, les solidarités Sud-Sud, n'aurait pas été possible sans la fin de la mainmise politique de l'Europe sur le continent.