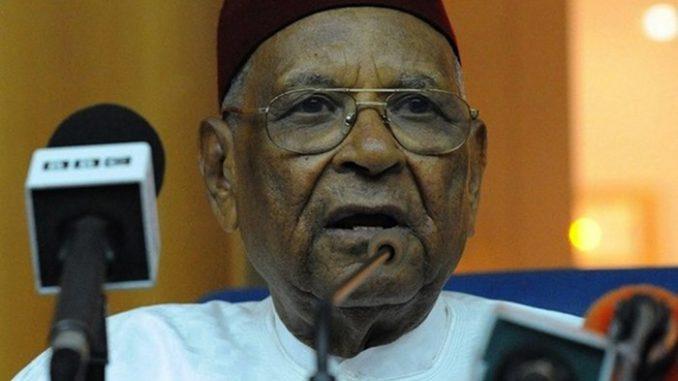

AMADOU MAHTAR MBOW, UNE ÉDUCATION AFRICAINE

Sa vie est le fil rouge des années les plus exaltantes de notre histoire contemporaine. Nous ne nous pardonnerons jamais de n’avoir pas alors saisi l’occasion de l’interruption brutale de son combat pour faire plus souvent appel à son expertise

Combien de gens savent que l’homme qui est devenu le premier africain à diriger une institution du système des Nations Unies, aurait pu être condamné à mener une banale carrière de bureaucrate si, après une scolarité brutalement interrompue, il n’avait pas gardé cette rage d’apprendre qui ne l’a jamais quitté et s’il ne s’était pas trouvé pour le soutenir une bonne volonté impressionnée par sa passion pour la lecture pour lui apporter le coup de pouce qui allait le remettre sur les rails de la connaissance ?

Combien de gens savent que, même après ce saut qualitatif, il aurait pu n’aspirer qu’à un destin d’agent de maitrise dans une société aéronautique, si la guerre, celle de 39-45, en déréglant le monde, n’avait pas bouleversé le cours de sa vie et, surtout, s’il n’avait pas eu alors l’intelligence de faire dévier celle-ci vers une voie plus prometteuse d’avenir ? Mais il n’en avait pas fini avec les aléas de l’existence, car après la guerre il lui fallut encore lever d’autres obstacles, dont le moindre n’était pas ce plafond de verre que longtemps le colonisateur avait suspendu sur la tête des jeunes africains, leur interdisant de subir l’épreuve du baccalauréat, leur fermant la porte de ses universités !

Non, les premières années d’Amadou Mahtar Mbow n’ont pas été un long fleuve tranquille, mais leurs leçons ont nourri sa vie et sa vie est le fil rouge des années les plus exaltantes de notre histoire contemporaine. Il avait treize ans à la mort de Blaise Diagne et, adolescent déjà rebelle à l’oppression, il n’a pas oublié le discours pour l’égalité et contre les discriminations que tenait le successeur du premier député noir du Sénégal, le si injustement méconnu Galandou Diouf, premier africain à accéder à un mandat électoral sous la colonisation française. Il avait un peu plus de vingt ans, lors de l’écrasement, à Thiaroye, de la rébellion des Tirailleurs Sénégalais, ses compagnons d’armes puisqu’il avait été appelé à participer à la guerre à deux reprises.

Par solidarité de corps comme par inclinaison personnelle et parce que c’était son métier d’historien, il avait compris que cette répression, dont on sait maintenant qu’elle avait été un crime de masse, allait devenir le point de départ d’un irrésistible mouvement de libération et de révolte contre la domination coloniale. Il fut parmi les tout premiers africains à occuper un poste de professeur dans l’enseignement secondaire et sa prise de fonction au Collège de Rosso, en Mauritanie, est en soi une épopée. Il saura séparer la graine de l’ivraie coloniales et gardera en mémoire cette tradition, aujourd’hui perdue, qui consistait alors à faire bénéficier à tout enseignant frais émoulu de l’université de ce que nous appelons aujourd’hui un briefing, dispensé par l’ensemble des chefs de service pour lui permettre de s’imprégner des réalités du terrain avant de prendre ses fonctions.

Mais professeur d’histoire et de géographie, il savait que les disciplines qu’il enseignait pouvaient être des armes, qu’il lui fallait aussi être un éveilleur de conscience, se battre pour installer une solidarité de destin entre des élèves venus de tous les horizons et défaire dans leur esprit les poncifs véhiculés par les manuels scolaires. Il s’était fait la main en suscitant la première mobilisation d’étudiants africains en France, en y militant pour en appeler aux idées d’égalité et de démocratie, et c’est donc tout naturellement qu’il sera l’un des grands acteurs de notre marche vers l’indépendance.

A la différence d’autres, lui et quelques compagnons avec lesquels il constituera un trio de légende, plaideront pour une indépendance qui ne soit pas seulement octroyée aux conditions de l’occupant. Cela ne les empêchera pas, une fois l’autonomie acquise, d’accepter la main tendue de ceux qui étaient au pouvoir et qui avaient eu la préférence de l’ancienne métropole. C’est, tout naturellement, avec le portefeuille de l’éducation nationale qu’il fera son entrée au gouvernement, un poste oh combien périlleux, puisqu’on était encore en période de pénurie, qu’il devait faire face à une jeunesse qui n’attendait pas moins de lui qu’il change le monde, alors que l’ancien colonisateur freinait des deux pieds pour empêcher toute émancipation culturelle dans ce qui restait son pré-carré. Son expérience ministérielle ne durera pas longtemps, parce que pour lui la politique n’était pas un métier, parce que dans son esprit la politique, c’est-à-dire le gouvernement des hommes, ne pouvait se réduire « à une invention d’expédients » et que la seule qui valait qu’on lui consacre sa vie, c’était celle qui pouvait transformer les esprits. Dès lors son choix ne devait que le diriger vers l’institution qui avait inscrit sur son fronton que « les guerres prennent naissance dans l’esprit des hommes, (et que) c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. »

Au poste prestigieux de Directeur Général de l’Unesco il fit preuve d’une remarquable capacité d’anticipation en orientant la réflexion sur des sujets considérés alors comme fantaisistes tels que le développement durable, la révolution des TIC, l’économie de la connaissance ou la nécessité de considérer les problèmes dans une perspective globale. Aujourd’hui, alors que nous assistons, impuissants, au hold up des vaccins anti-Covid par les pays riches et à leur refus de les considérer comme un patrimoine universel, conformément aux directives de l’OMS, on ne peut qu’être frappé par le caractère prémonitoire des propos qu’il tenait au siècle dernier, il y a une éternité : « Les inventeurs de savoirs scientifiques-individus ou nations-peuvent-ils se les approprier, se les réserver de manière exclusive ? »

On lui reprochera de vouloir sauver la conscience du monde, de donner trop de place à l’éthique et à l’humanisme et son combat pour un nouvel ordre économique international et pour un nouvel ordre de l’information et de la communication lui vaudra l’inimitié des plus nantis et lui coutera son poste… Nous ne nous pardonnerons jamais de n’avoir pas alors saisi l’occasion de l’interruption brutale de son combat pour faire plus souvent appel à son expertise. Il nous revenait avec encore plus d’usage et de raison, il était l’un des ainés de notre scène politique, il était plus libre qu’aucun autre homme, il était l’homme le moins tenté de se servir de sa liberté pour limiter celle des autres. Il n’était, pour tout dire, que « nafoore meere meere », du bon et rien que du bon, comme on le disait autrefois, mais sur un autre registre, de feu Thierno Saidou Nourou Tall.

La seule occasion qui lui fut offerte de donner une démonstration de sa lucidité fut la présidence des Assises nationales du Sénégal, rare moment de communion nationale qui fut malheureusement snobé par un Président et rangé au placard par le suivant ! Quel dommage car il pouvait faire plus et donner plus ! C’est un peu indécent de le dire s’agissant d’un homme dont on commémore le centenaire, mais cet homme-là avait cette qualité rare, aujourd’hui démonétisée, devenue une délicatesse surannée dont nos hommes politiques ne veulent plus s’encombrer : de l’éducation. De l’éducation au sens étymologique, celle qui nous accompagne tout au long de notre vie, le don de guider, la qualité de s’élever et d’élever les autres, l’art d’élever les mots plutôt que la voix. C’est cette éducation, restée africaine malgré les longues années d’expatriation, qui explique l’exquise et non sélective courtoisie avec laquelle il reçoit tous ceux qui franchissent la porte de sa très accessible demeure.

C’est elle qui est à la base de cette « maitrise douce et insinuante qui n’aime à agir que par la persuasion »et qui, jadis, lui a permis de faire comprendre qu’on construit sa vie avec ceux qu’on aime plutôt qu’avec eux qu’on a aimés pour vous. C’est elle, enfin, qui fait qu’au sortir d’un entretien avec lui, on est si ébloui par sa grande culture sans fanfaronnade, si apaisé par son inépuisable optimisme qu’on se sent presque moins jeune que lui… Alors, puisque ce mois de mars lui est consacré, bon anniversaire, M. Mbow, et mieux encore : « Dewënati ! »