CARNET DE COVID

EXCLUSIF SENEPLUS #SilenceDuTemps – On découvrit pendant la pandémie que la globalisation n’était pas seulement économique. Allons-nous continuer à être juste un marché pour tous ceux qui ont quelque chose à vendre ?

#SilenceDuTemps - Souvenez-vous de la sorte de frénésie qui s’empara de notre pays lorsque le premier cas de Covid fût déclaré au Sénégal. On l’avait guetté depuis quelques jours déjà et enfin, j’allais dire, nous le tenions. On voulait, à l’instar des autres nations déjà touchées, nous y frotter nous aussi. L’appréhension était grande certes, mais il flottait un parfum de curiosité, celle d’avoir les mêmes problèmes que les grands du monde. Puis ce qu’on redoutait le plus arriva : notre premier mort de la Covid. Il y eut de la tristesse, mais aussi une grosse peur. La Covid n’avait pas emporté n’importe qui. C’était Pape Diouf, un illustre sénégalais.

Le président nous parla fréquemment en cette période de Covid. La peur s’était installée et tout le monde l’écoutait religieusement : couvre-feux, port de masque obligatoire, limitation de nombre de personnes dans les transports, fermeture des mosquées et autres lieux publics furent édictés sans que personne n’y trouvât à redire. Nos libertés furent drastiquement restreintes et nous, souvent prompts à rechigner pour un rien, nous conformâmes aux directives énoncées. Jamais cohésion nationale ne fut aussi totale. Il fallait se serrer les coudes face à l’ennemi commun ainsi désigné. Le président nous dit nous étions en guerre. Avant lui, un autre président, Macron l’avait également dit. Nous avions donc fini par les croire, au moins pour cette fois, car la réalité funèbre était là pour nous convaincre. On mourrait de la Covid. La peur était là palpable, même si personne n’avait connu la guerre. Cette pandémie supplantait soudain nos jacasseries quotidiennes qui se firent rares. Les rues se vidèrent, les langues se turent, les partis d’opposition enterrèrent la hache de guerre et presque tous - en dehors de quelques irréductibles - se rendirent au palais de la République rencontrer le président pour fumer le calumet de la paix. L’intérêt supérieur de la nation valait bien toutes les connivences.

Cette paix des braves dura pendant toute la première vague.

Durant cette période, le débat politique s’était rétréci. Ni la coalition majoritaire ni l’opposition ne parvinrent à l’animer. Les débats publics étaient accaparés par des faits divers : un petit génie porté « disparu » et une grosse ingénue portée « disparue » elle aussi, pour des raisons différentes, occupèrent le haut du pavé des débats. Pourtant les sujets d’importance ne manquaient pas, que ça soit le manque de lits à l’hôpital, le nombre réduit de respirateurs, l’insuffisance du personnel de santé, l’autosuffisance alimentaire, la sécurité sanitaire, l’employabilité des jeunes pour ne citer que ceux-là. Toute l’actualité nationale se résuma aux stratégies déployées contre la pandémie et qui pour l’essentiel reprenaient celles françaises. Les politiques de "chien crevé qui suit le fil de l’eau"* de nos différents gouvernements nous livrèrent complètement démunis face à l’ampleur du désastre qui s’annonçait. Il y eut bien des mesures d’accompagnement sociales, mais comme toujours, la réalité rattrapa les voeux initiaux. Les attributions de marché de riz, d’huile et autres denrées furent nébuleuses, la logistique peina à suivre. Ce tohu-bohu lézarda le silence des remontrances jusqu’alors tues. Des voix discordantes se firent entendre sur les erreurs de nos choix antérieurs. Il fut établi qu’il nous faudrait faire les choses autrement et différemment. Il y avait d’autres options possibles : Des TER et des stadium c‘était bien, mais des hôpitaux, des écoles et des vaccins c’était mieux. Les « petites personnes », telles que le personnel de santé, le corps enseignant, jusqu’alors remisés au dernier rang, se révélèrent essentielles.

- L’affaire Sonko-Adji Sarr, cygne noir qui jeta le pays au bord du précipice -

La globalisation libérale a accentué inexorablement les fractures partout dans le monde et notre Sénégal n’y a pas échappé. Avant la Covid les demandes sociales les plus pressantes étaient la justice et la lutte contre l’impunité. C’est cette injustice qui a été le terreau de la violence et la haine qui s’immiscent insidieusement dans notre société. Elles sont présentes partout, dans la rue, sur les plateaux télé.

Pendant la Covid, les inégalités se sont creusées. Les élites se sont éloignées davantage du peuple, s’engonçant de plus en plus profond dans leur entre soi. Le peuple « d’en bas », las de subir les couvre-feux et autres restrictions auxquels on le soumettait, laissa monter sa colère. L’affaire Sonko-Adji Sarr fut le « cygne noir » (évènement imprévu à fort impact) qui jeta le pays au bord du précipice. Les ingrédients du cocktail explosif étaient là. L’affaire fut le catalyseur qui mit le feu aux poudres. Le pays vécut des évènements d’une rare violence : des magasins furent pillés et pire, des vies furent perdues. La rue avait pris le pouvoir. Le système religieux vint à la rescousse d’un système politique en plein délitement et le sauva du tourbillon immédiat qui menaçait de l’emporter. Il est temps de changer, de revoir ces systèmes antiques qui ne correspondent plus à la réalité que nous vivons. Il ne s’agit plus de vitupérer des menaces et de jurer qu’on ne les y reprendrait plus, que de telles manifestations n’auraient plus lieu parce que les forces de l’ordre seraient équipées pour faire face, mais, plutôt de dire que les manifestations n’auraient plus lieu parce qu’on mettrait en place des politiques publiques adéquates qui satisferaient le peuple. Les partis politiques pour nombreux qu’ils soient (plus de 300), ne représentent plus les populations. Le peuple a fini par comprendre que ces organisations participent au maintien des injustices et inégalités en cours et qu’elles reproduiront ces mêmes tares s’il leur confiait la direction du pays. Il a fini par comprendre que ces partis sollicitaient leurs voix à la veille des élections pour mieux s’en détourner une fois celles-ci passées.

Aujourd’hui, il y a un vide pour ceux qui ne sont ni militants, ni inféodés aux partis politiques. Ils sont nombreux, ceux-là qui peinent à se mobiliser, qui savent pourtant fort bien les causes qui leur importent.

On découvrit que la globalisation n’était pas seulement économique, elle était également, entre autres, sanitaire, qu’on commettait l’erreur classique de ramener un sujet complexe multidimensionnel (la globalisation), en une représentation unidimensionnelle (l’économie). On pouvait avoir une croissance économique de 6% et ne pas disposer de lits d’hospitalisation qu’on pouvait être la sixième puissance mondiale et manquait de masques. Un virus déclaré en Chine et en un rien de temps, c’est tout le monde qui en pâtit socialement.

Nous africains, avions déjà été victimes d’un partage en zones d’influence lors de la conférence de Berlin en 1884 et nous, sénégalais n’avions pas, à ce jeu hérité des meilleurs « maîtres ». L’esprit qui prévalait en 1884, stipulait qu’ouvrir l’Afrique au commerce international serait la voie pour le développement de ses populations et les ferait avancer sur le chemin de la civilisation. On sait ce qu’il en est advenu. Nous voilà à l’aube d’un nouveau partage, celui de l’après-Covid, pouvons-nous nous-mêmes, choisir notre propre destin, au lieu de nous contenter de l’illusion d’avoir choisi notre maître ?

Allons-nous continuer à être ce que nous fûmes, à savoir juste un marché pour tous ceux qui ont quelque chose à vendre ?

Les Chinois et les Turcs ont déjà rejoint les Occidentaux pour prendre pied dans notre pays et exploiter nos ressources. Si on n’y prend garde, nous serons bientôt des étrangers dans notre propre pays.

Apprendrons-nous de nos erreurs ? Pas si sûr, si l’on se réfère à N. Thaleb qui nous dit que ce ne sera pas le cas, tant que ceux qui prendront les décisions ne seront pas obligés de payer pour les conséquences de leurs actes. Ceux qui prennent les décisions doivent savoir que les peuples en subissent les conséquences et qu’il est temps qu’ils soient attentifs à leurs actes à défaut d’en être responsables. [Qu’ils jouent leur peau sur les directives qu’ils édictent dirait Thaleb]**

Il ne faut pas qu’ils restent dans leur confort de vie que le TER circule ou pas. Qu‘un hôpital voit le jour ou pas. Il ne faut pas qu’ils se contentent de répéter des arguties dont ils ignorent le sens profond comme « la patrie avant le parti » ou « la République pour tous et par tous ». Il faut qu’ils les vivent.

Il me vient à l’esprit l’étrange épître de ce haut fonctionnaire bien bavard qui nous parlait de « République pour tous et par tous » alors qu’il était allongé dans un lit d’hôpital du Nord, bénéficiant de privilèges pour s’y soigner, alors que ses compatriotes mouraient en silence dans les hôpitaux de la République où il manquait de tout.

La pauvreté a été réduite en Chine grâce à la globalisation pensée par l’establishment libéral anglo-saxon. Quand ce système a fait son chemin et que les Américains se sont sentis menacés par le retour de bâton chinois, qui leur damait le pion sur nombre de marchés, ils ont fait ce que font les pays dominants : ils ont changé les règles. Mais à terme, il est entendu que le pouvoir migrera à l’Est. Ce n’est qu’une question de temps. Que prévoyons-nous dans ce nouveau contexte à venir ?

- Nous avons besoin d’hommes de caractère qui imposent l’action et en prennent les responsabilités -

Un nouvel ordre mondial est en train de naître. C’est quand la marée descend que l’on entrevoit les épaves, la pandémie a montré nos dépendances, nos manques et les limites de cette stratégie « Queilliste » qui nous colle obstinément à la peau et qui consiste à attendre que le temps qui passe règle les problèmes.

Ce monde de demain sera à « qui risquera le plus, prendra plus fermement son risque », comme disait Bernanos ou encore comme disait St Matthieu « qui veut risquer sa vie la sauvera », nous voilà donc contraints de prendre des risques pour sauver nos vies. Le monde n’est pas altruiste et chacun y joue l’hymne embouché naguère par Trump : le fameux « Nous d’abord ». Pourtant, cet hymne est présent dans presque toutes nos cultures : Ne dit–on pas « Sama bopp moma gënël du bañ na là » en wolof ou « Yidande hoore mum wonaa anande banndum » en pulaar ?*** L’Europe garde ses vaccins pour elle-même. L’Amérique en fait de même pour les composants de ses vaccins. Chacun veut sauver sa peau. Là encore St Matthieu nous avertit : « ceux qui veulent sauver leur vie la perdront ». Notre monde se meurt par manque de solidarité.

Comme disait B. Brecht « malheureux le pays qui a besoin d‘un chef ». En ces temps troubles et d’incertitude, nous avons hélas bien besoin de chefs. Il nous faut de grands hommes pour préparer l’après-Coronavirus. On ne fait rien de grand sans de grands hommes. Industrialiser le Sénégal, se doter d’une industrie pharmaceutique digne de ce nom capable de produire des médicaments, réorienter l’enseignement pour produire des hommes capables de faire face aux défis de demain. Tels sont, quelques-uns des défis qui nous attendent. Nous avons besoin d’hommes de caractère qui imposent l’action et en prennent les responsabilités.

Après la Covid, nous voyons bien que nous devons nous investir dans des secteurs stratégiques laissés à l’abandon ou aux mains de capitaux exclusivement étrangers. La santé est un secteur prioritaire. La pandémie a mis à nu nos tares. Nous dépendons de l’étranger de tout. Nous le savions dans une certaine mesure, mais pas à ce point. Même la nourriture que nous mangeons provient de l’étranger. Il nous faut assurer pour de vrai, au plus vite l’autosuffisance alimentaire et la sécurité sanitaire. Les pays qui nous fournissaient jusqu’alors des céréales et masquaient ainsi, notre insuffisance dans notre production, ont arrêté brutalement leurs exportations pour la réserver à leur propre population. Cette fois, il ne suffira plus de parler d’autosuffisance, mais de la réaliser. L’absence d’actions ne résoudra pas le problème et les conséquences seront désastreuses (famine, déstabilisation du pouvoir, etc.). Avant les difficultés ne concernaient que le peuple. On s’en accommodait. Maintenant les difficultés touchent tout le monde, élite comprise.

Dans un monde qui se recompose en pôles, avons-nous une place à faire valoir ? Une histoire à raconter ? Pas une histoire construite par d’autres, mais par nous-mêmes. Nous devons construire cette histoire en répondant de façon opérationnelle aux questions stratégiques qui se posent à nous. Nous devons faire taire la violence verbale présente dans tous les secteurs et recréer un sentiment de destin commun qui s’est effrité au cours de ces dernières années. Faire taire la violence des idées néolibérales qui ne nous ont jamais servis. Nous n’aurons jamais profité des délocalisations industrielles nées des idées néolibérales d’il y a 40 ans. Elles prirent le chemin de la Chine et du Sud-est asiatique avant que ces derniers ne deviennent à leur tour des envahisseurs capitalistes de notre continent. Qu’importe l’envahisseur – le prédateur devrais-je dire -, nous en subissons toujours les contrecoups Nous importons presque tout, nous ne produisons presque rien. Nous, précarré français, incapables de prendre notre destin en main, rétifs à nous affranchir de sa tutelle, tenus à l’écart par une françafrique dont le but ultime est de nous maintenir sous le joug néocolonial, subissons aujourd’hui les assauts des nouveaux capitalistes chinois, turcs et autres…

- Redistribuer les priorités, relever la démocratie et restaurer l’idée d’un destin commun -

Dans le monde de demain, nous devons restaurer et afficher les grandes ambitions que nous avons pour le Sénégal. Le PSE a été flingué en grande partie en plein vol par la crise sanitaire. Il faudra, comme je le disais plus haut, redistribuer les priorités, restaurer l’idée d’un destin commun, car le Sénégal est de plus en plus miné par des relents ethnicistes qui ne présagent rien de bon. Ces divisions, attisées par des pseudos élites à courte vue, laissent des stigmates de plus en plus profonds dans notre vivre en commun, socle fondamental sans lequel le destin commun ne saurait éclore. Lincoln disait « toute maison divisée contre elle-même est condamnée à périr ». L’Afrique s’est délitée par manque de cohésion, certes orchestrée par les anciens colonisateurs, mais aujourd’hui notre pays en prend le chemin. Certains de ses propres fils, avides de buzz, désireux de sortir du néant, y organisent impunément le chaos. Nous savons combien la tâche est difficile de recoller les morceaux cassés. Si nos chefs religieux exhortent et s’emploient à raffermir cette cohésion qui va à vau-l’eau, les réseaux sociaux comme moyens de communication tendent à en favoriser les éclatements.

- Il nous faut retrouver la philosophie robuste des assises nationales -

Pour inventer le monde de demain, il nous faut des leaders capables de : prendre des décisions qui mettent en avant l’intérêt de la nation ; poser des actes qui remplacent les slogans faciles à tenir ; s’entourer de femmes et d’hommes capables de porter des projets qui ne soient pas des éléphants blancs. Il nous faut des hommes capables de faire vibrer la corde nationale, de répondre en écho aux clameurs du peuple qui souffre et demande de l’aide. Bref, il nous faut des inventeurs. Il nous faut retrouver la philosophie robuste des assises nationales dissolue depuis longtemps dans l’irénisme de la majorité politicienne.

Avec une croissance démographique qui dépasse la croissance économique, une urbanisation rapide et une gestion des terres et des ressources qui exclut de plus en plus de nationaux, les challenges futurs ne manquent pas. Les capacités de résilience de l’État seront mises à rude épreuve, l’impossibilité des partis de gagner seuls les élections leur imposera de gouverner ensemble rendant les gouvernances plus complexes. Pour juguler les vagues d’activisme et de protestations qui ne manqueront pas de poindre, il faudra consolider la démocratie en améliorant les deux points sur lesquels nous achoppons dans tous les audits : le maintien d’un processus politique juste, inclusif, équitable et la bonne gouvernance.

Pour restaurer la confiance du public largement entamée, il faudra s’attaquer à tous les sujets qui le préoccupent en même temps, sur tous les fronts pour que tous les changements répondent les uns aux autres, pour qu’il y ait une masse critique de changements qui entraînent toute la société, qui lui impriment une autre trajectoire. Tel est le challenge.

Quand un pays est incapable de traiter ses problèmes vitaux, il se désintègre, alors, c’est la porte ouverte aux populistes et aventuristes de tous bords qui en profitent pour prendre pied. Il faudrait que le pays puisse susciter en lui une révolution qui transcende ses problèmes. C’est en cela qu’il nous faut des inventeurs pour réussir la métamorphose.

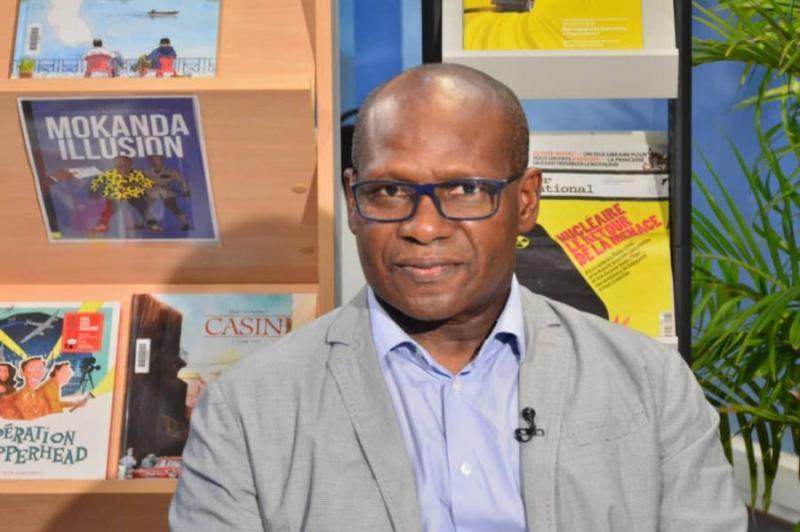

C. Tidiane Sow est docteur en Mathématiques et coach en communication politique. Il a travaillé pour les grands groupes internationaux tels que Renault, Standard Bank et IBM. Dr Sow est membre-fondateur de Lead Consulting, firme spécialisée dans le coaching et le développement du leadership.

Notes :

*A. Tardieu : Politique de « chien crevé qui suit le fil de l’eau » : politique flottante au gré de tous les courants

**Nassim Nicholas Thaleb : « Ceux qui ne jouent pas leur peau »

*** Proverbe sénégalais : « Vouloir quelque chose pour soi, ce n’est pas ne pas le vouloir pour son prochain ». Une sorte de négation du tiers exclus.