REFLEXIONS SUR LA TRAGEDIE DU JOOLA

La pouvoir politique fit tout pour clore le dossier au plus vite en lieu et place de la justice qui manqua une occasion de prouver sa dignité et son impartialité

26 septembre 2017

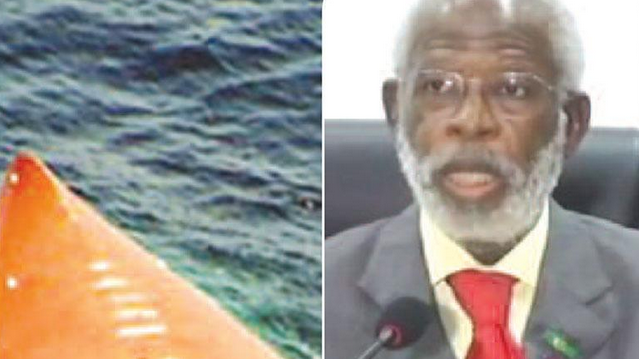

Voilà quinze, le 26 septembre 2002, le Sénégal vivait l’une des grandes tragédies maritimes de l’histoire du monde. Le bateau Le Joola coulait dans les eaux de l’Atlantique. Ce naufrage fit, selon les chiffres officiels avancés par les autorités gouvernementales, 1863 victimes. C’est donc la plus grande tragédie du Sénégal, dépassant le sinistre bilan du Titanic (1912) qui s’établit autour de 1500 morts.

Mais les causes de ces deux naufrages sont apparemment sans commune mesure. Le RSM Titanic coula après avoir heurté un iceberg, tandis que Le Joola, dont la capacité d’embarquement est de 550 personnes, en transportait plus de deux mille. Dans le cas du Joola, il y a probablement une chaîne de responsabilités allant du commandant de bord au sommet de la hiérarchie gouvernementale.

Un commandant de bord tant soit peu responsable n’accepterait jamais de piloter un bateau avec le quadruple de sa charge autorisée, soit 550 personnes. La chose reste incompréhensible. Si le commandant ne se montre pas regardant, du moins l’autorité chargée de la sûreté du bateau doit-elle, avant chaque départ, effectuer un contrôle élémentaire et prendre toutes dispositions utiles pour rétablir les normes minimales de sécurité. Un tel contrôle était d’autant plus nécessaire en raison de la durée du voyage, soit treize heures.

Aux échelons supérieurs, il ne semble pas que qui ce soit ait été intéressé par le respect des normes de sécurité et de sûreté par le plus important moyen de transport d’êtres humains du Sénégal en cette année 2002. Lorsque le naufrage eut lieu, vers 23h, en raison du nombre exorbitant de personnes en surcharge, en dehors de deux canots ouverts à grand peine, les naufragés ne reçurent aucun secours avant le lendemain matin. Ce furent des pêcheurs privés. Il fallut attendre la fin de l’après-midi du 27 septembre pour apercevoir l’ombre des premiers secours officiels. Ce dernier aspect en lui-même est une indication manifeste tout à la fois de l’incurie, de l’irresponsabilité et de l’incompétence des autorités gouvernementales. Mais l’extrême irresponsabilité des autorités gouvernementales de l’époque et, plus particulièrement, du chef de l’exécutif, dépasse tout entendement. L’enquête fut bâclée selon toute apparence.

La justice officielle ne se montra guère curieuse. La pouvoir politique fit tout pour clore le dossier au plus vite en lieu et place de la justice qui manqua une occasion de prouver sa dignité et son impartialité. Il n’y eut ni procès ni sanction. Il n’y eut qu’un seul coupable, le commandant, qui ne pouvait même pas être interrogé parce qu’il avait disparu dans le naufrage, comme si, en droit, il pouvait y avoir un coupable sans procès. Pour le reste, l’injuste prince de ce temps, à son habitude, pensa qu’avec un chèque de dix millions pour chaque famille d’ayants-droit, le problème du Joola passerait par pertes et profits et serait définitivement oublié.

L’historien de la navigation maritime au Sénégal s’attachera à analyser minutieusement le moindre détail de cet épisode tragique. L’historien de la gouvernance, lui, étudiera dans ses moindres aspects la gestion politique de cette affaire, qui défie la vertu et la justice. Malgré la demande insistante des familles et de nombreux citoyens soucieux de bienséance, le gouvernement s’arcbouta dans son refus de procéder au renflouement du Joola.

27 septembre 2017

Le renflouement du Joola est demandé depuis quinze ans, avec insistance, par les familles des disparus. C’est une condition essentielle, à leurs yeux, pour pouvoir faire dignement le deuil de leurs parents et proches disparus. Si l’on connaît bien l’anthropologie africaine et, en particulier, la place des défunts dans la communauté des vivants, on comprendra aisément l’inquiétude, la douleur et la souffrance des familles, qui ne cesseront de s’accroître avec le temps. Tant que le Joola ne sera pas renfloué, les familles ne retrouveront pas leur tranquillité d’esprit. On ne gouverne pas un peuple si l’on méconnaît les ressorts de son âme et de sa culture.

A l’évidence, malgré les facilités et les appuis proposés par des nations amies, les autorités gouvernementales de l’époque, pour des raisons qui m’échappent, ne voulaient pas procéder au renflouement du Joola. Cette attitude fut peu digne. Mais qu’ attendent les autorités gouvernementales actuelles ? Elles ont le devoir de réparer la grave faute de leurs prédécesseurs et de faire procéder au renflouement du Joola. De même, elles doivent aider la justice à reprendre la main dans ce dossier. Au-delà des familles, c’est le pays tout entier qui a besoin que cette affaire fasse l’objet d’un vrai traitement judiciaire, comme cela doit se faire dans une société civilisée.

La profondeur du problème et son extrême importance doivent être expliquées au président de la République de qui on espère des décisions salutaires, notamment en ce qui concerne l’obligation, pour l’État, de veiller, en bon père de famille, sur les orphelins laissés par les victimes du Joola. Ces enfants sont, à n’en pas douter, des pupilles de la nation. L’État doit veiller sur eux, tel un tuteur plein d’affection et d’attention, leur garantir l’instruction et l’éducation, leur fournir toute l’assistance nécessaire jusqu’à ce qu’ils atteignent la majorité et deviennent des citoyens vaillants.

Enfin, il faudra, tôt ou tard, bâtir un mémorial au Port autonome de Dakar où figureraient les noms de tous ceux qui ont été identifiés avec une seule phrase : « Le bateau Le Joola a coulé le 26 septembre 2002, occasionnant 1863 décès d’hommes et de femmes parce qu’il a dépassé sa charge autorisée qui était de 550personnes et que personne n’a rien dit. »

Djibril Samb, L’heur de philosopher la nuit et le jour (2017), tome 3 : Quand philosopher, c’est vivre, L’Harmattan-Sénégal, Dakar, 2019, pp.269-272.