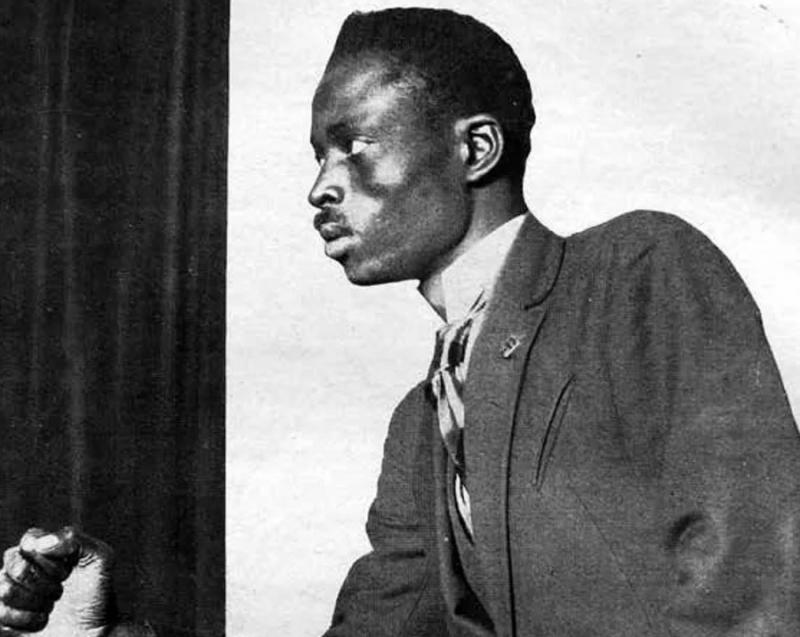

REHABILITER LA MEMOIRE DE LAMINE SENGHOR, PIONNIER MECONNU DE LA LUTTE POUR L’INDEPENDANCE

Il y a bientôt un siècle, le 27 novembre 1927, disparaissait Lamine Senghor, un des pionniers de la lutte pour l’indépendance dont le rôle historique reste méconnu de la grande majorité de nos compatriotes.

Il y a bientôt un siècle, le 27 novembre 1927, disparaissait Lamine Senghor, un des pionniers de la lutte pour l’indépendance dont le rôle historique reste méconnu de la grande majorité de nos compatriotes. N’eût été le travail effectué, à la fin des années soixante-dix, par des militants du Front culturel sénégalais (FCS), Lamine Senghor aurait sans doute continué à être voué aux oubliettes de l’Histoire.

Un des rares actes officiels allant dans le sens de la réhabilitation de sa mémoire a été le baptême d’un collège d’enseignement moyen (CEM) à Joal en 1983. Plus récemment, en 2021, les forces armées ont également choisi d’en faire le parrain de la célébration de la Journée du tirailleur sénégalais organisée sur le thème « Lamine Senghor, le combat pour l’égalité d’un tirailleur sénégalais de la Grande guerre » mais globalement, il est resté oublié de notre saga nationale.

Lamine Ibrahima Arfang Senghor est né le 15 septembre 1889 à Joal dans une modeste famille paysanne. En 1912, alors qu’il est âgé de vingt-trois ans, il se rend à Dakar où il trouve un emploi comme boy dans la maison de commerce bordelaise, Maurel et Prom. Après le déclenchement de la Première guerre mondiale, il est témoin du combat mené par Blaise Diagne en vue de la reconnaissance juridique de la citoyenneté française des habitants des Quatre communes. Ce combat débouche sur l’adoption de la loi du 19 octobre 1915, qui rend le service militaire obligatoire pour ces derniers et voyant nombre de ses camarades partir à la guerre, il décide, cette même année 1915, de se porter volontaire pour l’armée.

Comme des dizaines de milliers de ses frères, enrôlés de gré ou de force dans les rangs des troupes coloniales, Lamine Senghor est envoyé combattre sur les champs de bataille de la Première guerre mondiale. En 1916, on retrouve sa trace en France dans les rangs du 68ème Bataillon de tirailleurs sénégalais (BTS), unité qui est engagée dans la campagne de la Somme entre juin et octobre 1916. En 1917, son bataillon participe à la tristement célèbre offensive Nivelle, au cours de laquelle il subit des pertes très élevées, et c’est en ces circonstances qu’il est blessé et évacué à l’arrière. Dirigé sur Fréjus à la fin de la guerre, le 68ème BTS est dissous et embarqué pour Dakar fin avril 1919 mais on ignore si Lamine Senghor regagne le Sénégal à cette date. Toujours est-il que dans sa nécrologie, publiée par le journal La Race Nègre en 1927, il est fait état de sa participation aux incidents survenus à Fréjus de septembre 1919 à l’occasion desquels les tirailleurs sénégalais manifestèrent pour rentrer dans leurs foyers

Rapatrié au Sénégal, Lamine Senghor entreprend alors les démarches nécessaires en vue de l’obtention de la citoyenneté française en profitant des dispositions de la loi du 29 septembre 1916 qui confirmait la citoyenneté française aux ressortissants des Quatre communes. Sergent, grand blessé de guerre, décoré de la Croix de guerre, il n'a pas de mal à obtenir gain de cause et obtenir la citoyenneté française grâce à un jugement supplétif du tribunal de Dakar en date du 13 juillet 1920. En août 1921, il retourne en France pour y retrouver Eugénie Marthe Comont qui deviendra son épouse et dont il aura deux enfants. En tant qu’ancien combattant titulaire d’une pension d’invalidité, il bénéficie d’un emploi réservé et est recruté comme facteur aux PTT. À cette époque, il s'occupe fort peu de politique et son projet est de retourner au Sénégal avec son épouse mais, du fait de la modestie de ses moyens, il n’est pas en mesure d’acheter deux billets de bateau pour rentrer à Dakar. Ayant entendu parler de la Ligue universelle de défense de la race noire (LUDRN), créée par Marc Kojo Tovalou Houénou, il conseille à son épouse de lui écrire afin de solliciter son soutien en vue d'obtenir un passage gratuit pour le Sénégal. Ce dernier communique la requête au ministre des Colonies qui la transmet au Service de contrôle et d’assistance en France des indigènes des colonies (SCAFIC), dont la tâche principale consiste en la surveillance policière des colonisés résidant en France. Quand les responsables de ce service apprennent que Lamine Senghor fréquente les membres de La Fraternité africaine, une amicale à laquelle appartiennent notamment Massamba Ndiaye et Ibrahima Sow, deux Sénégalais membres de l’Union Inter coloniale (UIC), organisation anticolonialiste proche du Parti communiste français (PCF), ils y voient une opportunité. Ils lui proposent alors de lui offrir un billet gratuit pour le Sénégal en échange d’informations sur les activités de cette organisation mais son destin va prendre un autre cours.

En effet, c’est alors que survient le procès intenté par Blaise Diagne contre le journal Les Continents publié par la LUDRN. Ce journal a publié un article intitulé « Le bon apôtre » dans lequel Blaise Diagne est accusé d’avoir touché une prime pour chaque soldat africain enrôlé durant la campagne de recrutement organisée en Afrique occidentale française (AOF). Le 24 novembre 1924, devant les Assises de la Seine, Lamine Senghor témoigne contre Blaise Diagne dans un procès qui oppose, selon ses propres termes, « les recrutés de la tuerie » au « recruteur ». Dans Le Paria, journal de l’UIC, il écrit : « Au lieu de s'attarder à prouver combien de centimes près le grand négrier touche par tête de Sénégalais qu'il recruta, il aurait fallu faire passer devant lui toute une procession d'aveugles, de mutilés. Ceux dont la race est horriblement défigurée, ceux qui souffrent d’atroces douleurs internes, et les orphelins et les veuves et ceux qu’il fit déporter comme le martyr Hunkarin . Toutes ces victimes lui auraient craché à la face toute l’infamie de la mission qu’il avait accomplie ». Cette première apparition publique, largement commentée par la presse, marque le début de sa vie militante.

En septembre 1924, Lamine Senghor adhère officiellement tant à La Fraternité africaine, une association créée par des Africains membres ou proches du Parti communiste français (PCF), qu’à l’Union inter coloniale (UIC). Au sein de La Fraternité africaine, il côtoie notamment Massamba Ndiaye, qui dès 1922, écrit à son frère Djibril, élève à l’Ecole normale d’Aix-en Provence, afin de l’encourager à lutter pour « l’indépendance de notre Afrique opprimée depuis des siècles ». Ces propos prouvent que la revendication de l’indépendance des colonies africaines sous domination française est, dès cette époque, une revendication clairement exprimée. Peu après, Lamine Senghor adhère au Parti communiste français (PCF) qui est, à l’époque, le seul parti à tenir un discours radicalement anticolonialiste dans le champ politique français, du fait de son adhésion aux vingt et une conditions de la IIIème Internationale communiste dont le point 8 exige que « les partis communistes dont les gouvernements occupent des pays ou oppriment des peuples doivent dénoncer, par des actions concrètes et non par des paroles, la lutte de ces peuples pour se libérer de la domination étrangère ».

Le monde de l’entre-deux-guerres, dans laquelle vit Lamine Senghor, est marqué par la naissance de mouvements anticolonialistes inspirés tant par la révolution russe d’octobre 1917 que par le discours de Woodrow Wilson, Président des États-Unis, prononcé le 8 janvier 1918 devant le Congrès des États-Unis et dans lequel il a abordé la question des revendications relatives aux territoires colonisés. Au sein de l’Union inter coloniale (UIC), il cotoye un certain Nguyen Aï Quoc, qui sera plus tard connu sous le nom d’Ho Chi Minh, le père de l’indépendance du Vietnam. Il y rencontre également Messali Hadj, fondateur de l’Étoile nordafricaine (ENA) et père du nationalisme algérien. Enfin, au sein des organisations africaines et antillaises, il fréquente des figures comme René Maran, Prix Goncourt en 1921 pour son roman anticoloniste Batouala, Gaston Monnerville futur Président du Sénat sous la Vème République, les sœurs Jane et Paulette Nardal, inspiratrices du courant de la Négritude, Marc Kodjo Tovalou Quenum, originaire du Dahomey (actuel Bénin) et admirateur de Marcus Garvey, Tiémoko Garan Kouyaté, originaire du Soudan (actuel Mali) et renvoyé de l’École normale d’Aix en Provence pour attitude jugée « anti-française » ou encore le Sénégalais Emile Faure et l’Antillais Camille SaintJacques, anticolonialistes convaincus.

Membre du PCF Lamine Senghor suit les cours de l’École coloniale fondée du parti et devient membre de sa section coloniale. En mai 1925, il est candidat aux élections municipales à Paris sous la bannière communiste mais il n’est pas élu. Cela ne l’empêche pas de s’impliquer dans le Comité Central d'Action contre la guerre du Maroc et les impôts Caillaux mis en place par le PCF. Cependant, très rapidement, des contradictions apparaissent entre Lamine Senghor et la direction du PCF qui, notamment, ne fait pas le nécessaire pour assurer sa participation au congrès constitutif de l'American Negro Labour Congress (ANLC) qui doit se tenir en octobre 1925 à Chicago. Cet incident survient après d’autres frictions apparues à l’occasion de la campagne contre la guerre du Rif durant laquelle le PCF a vu d’un mauvais œil, les efforts faits par Lamine Senghor pour organiser les colonisés ainsi que ses demandes répétées pour une prise en charge effective de la lutte anticolonialiste.

Ces problèmes récurrents incitent Lamine Senghor à déposer sa démission auprès des instances du PCF, mais celle-ci est refusée. Ayant entre-temps, au ministre des Colonies pour renoncer à sa demande de rapatriement au Sénégal, il suspend ses activités au sein du PCF et se consacre à l’organisation de la diaspora africaine en France. À cette époque, elle est majoritairement constituée de ressortissants de l’Afrique occidentale française (AOF) qui se considèrent plus comme Africains que comme originaires de tel ou tel territoire qui sont des créations coloniales très récentes. La prédominance d’une identité africaine au détriment d’identités nationales découle également de la diffusion des idéaux panafricanistes. Au sein de la communauté antillaise, les écrits de Joseph Anténor Firmin, auteur d’un ouvrage intitulé « De l'égalité des races humaines » en réponse à l’Essai sur l’inégalité des races humaines d’Arthur de Gobineau et l’action de Bénito Sylvain, fondateur de l’Association panafricaine, ont trouvé un écho très favorable. De plus, c’est à Paris que WEB Du Bois, fondateur de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), a organisé les deux premiers congrès panafricains de 1919 et 1921. Enfin, la Ligue universelle de défense de la Race noire (LUDRN), fondée en 1924 par le Béninois Marc Kodjo Tovalou Quenum, publie, dans Les Continents, la traduction en français d’articles publiés dans The Negro World, le journal de l’Universal Negro Improvement Association (UNIA) créée par Marcus Garvey, dont les slogans phares sont « Retour en Afrique » et « L’Afrique aux Africains ».

En délicatesse avec le PCF, Lamine Senghor crée, en mars 1926, une organisation ayant pour vocation la défense des intérêts des Africains et des Afrodescendants. Il la baptise Comité de défense de la Race Nègre (CDRN) et la dote d’un journal intitulé La Voix des Nègres. Lors de l’assemblée générale constitutive du CDRN, il déclare sans ambages : « Notre patrie, c'est la race noire et nous devons, nous allons la défendre ». Par la suite, dans ses actions, ses interventions comme dans ses écrits, il mettra toujours en avant le combat pour l’émancipation de l’Afrique, des Africains et des Afrodescendants. Plus tard, suite à des dissensions avec les tenants des thèses assimilationnistes, il fonde, avec Tiémoko Garan Kouyaté, la Ligue de défense de la Race nègre (LDRN) dont le journal s’appelle La Race Nègre.

Lamine Senghor porte également une forte attention à la situation de la diaspora ouvrière en France. À l’époque, elle est peu nombreuse et essentiellement composée de marins et dockers présents dans les ports français tels que Le Havre, Rouen, Bordeaux, Marseille, villes de départ des principales lignes maritimes vers l'Afrique. Ayant constaté le peu d’intérêt manifesté par la Confédération générale du travail unitaire (CGTU), proche des communistes, face aux problèmes propres aux marins et dockers africains, il s’engage dans la création de syndicats noirs. Il consacre tellement d’énergie à cette tâche que dans un rapport de police, on peut lire : « Durant quelques jours qu’il a passés à Marseille, il déploya une activité prodigieuse ; si l’on songe qu’il a obtenu 100% d’invalidité, malgré quelques échecs qu’il a subis, il fait preuve d’une opiniâtreté déconcertante, et se dépense sans compter, en faveur du but poursuivi. En se rendant, partout où il pouvait trouver un homme de couleur, il a fait une telle publicité que beaucoup de Noirs le regardent déjà comme leur futur libérateur ».

Le sort des travailleurs dans les colonies ne le laisse pas pour autant indifférent et c’est ainsi qu’en 1925, il s’intéresse au sort des cheminots du Dakar-Saint-Louis (DSL) qui ont mené une grève pour l’obtention d’une augmentation salariale. L’article qu’il publie dans le journal Le Paria à cette occasion déclenche une enquête de police au Sénégal. Elle permet d’identifier l’existence, au sein de la gare de Bambey, d’une cellule, animée par des Européens qui reçoit des journaux tels que L’Humanité, Le Paria ou Les Continents, convoyés clandestinement au Sénégal. Les rapports de l’administration coloniale montrent qu’en Afrique de l'Ouest, le CDRN puis la LDRN ont des contacts dans tous les territoires à l'exception de la Mauritanie, du Niger et de la Haute Volta. Le Sénégal est son principal pôle d’implantation et Lamine Senghor a même tenté de convaincre M° Lamine Guèye, alors figure de proue de la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO), de créer une section locale de la LDRN. Ce dernier ayant décliné l’offre, il se tourne alors vers Arthur Beccaria, un Saint-louisien fonctionnaire de l’administration coloniale, qui se charge de la tâche. Le succès de la LDRN au Sénégal est remarquable et en dehors de Dakar, ses membres résident principalement dans les escales du chemin de fer. Le journal La Race Nègre se vend tellement bien que les dirigeants locaux de la LDRN se plaignent du nombre insuffisant d’exemplaires qu’ils reçoivent et vont même jusqu’à adresser une demande au Gouverneur général de l'AOF afin de pouvoir le vendre librement !

En février 1927, Lamine Senghor participe au congrès de la Ligue contre l'impérialisme et l'oppression coloniale (LCIOC), préfiguration de ce que sera le Congrès de Bandoeng (Indonésie) en 1955, où il rencontre le gratin des luttes anticolonialistes de l’époque. En effet, à ce congrès participent des personnalités comme Messali Hadj de l’Étoile nord-africaine (ENA), Josiah Tshangana Gumede de l'African National Congress (ANC), Jimmy La Guma du South African Communist Party (SACP), Jawaharlal Nehru de l’Indian National Congress, Mohamed Hatta futur compagnon de Soekarno, Mohammad Hafiz Ramadan Bey représentant le Parti national égyptien, Richard B. Moore, délégué de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) et de l’Universal Negro Improvement Association (UNIA) ou encore la veuve de Sun Yat Sen, fondateur du Kuomintang. Il y côtoie également des personnalités comme Victor Basch, fondateur de la Ligue des droits de l’Homme (LDH), le savant Albert Einstein, l'écrivain Maxime Gorki, Henri Barbuse, écrivain et homme politique français, sans parler du dirigeant communiste Willi Münzenberg, intellectuel proche de Lénine.

La participation de Lamine Senghor à ce congrès ne passe pas inaperçue et dans une note de l'Ambassade de France en Belgique, on peut lire ceci : « Un observateur officieux qui a suivi les séances pour le compte de l'ambassade a été frappé par la violence des discours du nègre sénégalais Senghor élu par l'assemblée membre de son Comité exécutif (...). Il s'est élevé avec âpreté contre le régime des pensions militaires attribuées aux mutilés de guerre noirs, question qui semble lui tenir particulièrement à cœur et contre l'oppression du gouvernement français. Il a réclamé l'indépendance complète des colonies d'Afrique ». L’intervention de Lamine Senghor a été tellement remarquable que Nehru déclare même que c'est le plus beau de tous les discours du Congrès.

En effet, bien qu’autodidacte, Lamine Senghor possède une belle plume et compte à son actif une remarquable production intellectuelle. De ce point de vue, il est surtout connu pour la publication, en 1927, du pamphlet intitulé « La violation d’un pays ». Ce texte, qui se présente sous la forme d’un conte comporte quatre chapitres intitulés « L’homme pâle », « La Domination », « La Reine pâle » et « La Révolution » qui résument l’histoire de l’Afrique, de l’arrivée des Européens à l’émancipation du continent africain dans le cadre d’une révolution mondiale, en passant par la traite esclavagiste, la colonisation, la mobilisation lors de la guerre, la résistance à l’oppression ainsi que la lutte anticolonialiste. Avec une grande habileté, le conte met en scène Dégou Diagne, nom derrière lequel on devine aisément le personnage de Blaise Diagne, incarnation du système colonial.

En dehors de ce texte emblématique, Lamine Senghor a également publié un certain nombre d’articles dans les journaux anticolonialistes tels Le Paria, journal de l’Union Inter coloniale (UIC), La Voix des nègres, journal du Comité de défense de la race nègre (CDRN) ou encore La Race nègre, journal de la Ligue de défense de la race nègre (LDRN). Parmi ses articles les plus significatifs, figurent « Le réveil des nègres », publié dans le journal Le Paria ou encore celui intitulé « Le mot Nègre », publié dans La Voix des Nègres, qui font, en quelque sorte, de Lamine Senghor un précurseur d’une négritude radicalement anticolonialiste.

A travers leurs écrits, Lamine Senghor et ses camarades jouent également un rôle pionnier dans le processus de restauration de la conscience historique africaine. Ainsi, en janvier 1927 dans La Race Nègre, le Guadeloupéen Stéphane Rosso écrit : « L'Afrique est belle, riche et grande, ses habitants sont forts et vigoureux et intelligents aussi bien que ceux des autres continents. L'Africain a ses coutumes et ses traditions séculaires ; il a aussi son histoire, sa civilisation, car tandis que les Gaulois et les Germains n’étaient encore que des barbares, resplendissait déjà sur les bords du Nil une belle civilisation qui a laissé des empreintes profondes dans le processus de transformation des sociétés européennes. Dans de pareilles conditions, il est logique, il est légitime pour les peuples nègres de poser la question de leur liberté et de leur indépendance, d’aspirer à une vie nationale propre. Du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tous les nègres d’Afrique en font désormais leur mot d’ordre de combat ».

Du fait de la débauche d’efforts qu’il consacre à ses activités militantes, Lamine Senghor voit son état de santé se dégrader durant l’été 1927 et décide de repartir dans le sud de la France auprès de sa famille. Épuisé par la maladie, il est de surcroit affecté moralement par la mort de son père, puis par celle de son fils Diène. Militant infatigable, il jette les bases d'une Association française des Antillais à Marseille mais cette initiative marque le point final de son parcours de militant anticolonialiste. Atteint par une paralysie générale, il est transporté à l'hôpital de Fréjus où le 25 novembre 1927, il s'éteint, à l’âge de trente-huit ans, en prononçant ces mots énigmatiques « Les Blancs ont de la chance ! L'année prochaine ... ».

Figure historique multidimensionnelle ayant été à la fois militant communiste, militant panafricaniste et militant internationaliste, Lamine Senghor est un pionnier de la lutte pour l’indépendance, devançant et dépassant par la radicalité de ses positions le Mouvement de la Négritude. Son combat va également au-delà de celui du Rassemblement démocratique africain (RDA) qui, à sa création en 1946, se contente de revendiquer « l’égalité des droits politiques et sociaux » et une « union librement consentie des populations et du peuple de France ». Pour toutes ces raisons, il mérite d’être connu et reconnu et cela nécessite que son combat soit plus largement intégré dans les programmes scolaires. Le Président de la République ayant fait état de sa volonté de réécrire l’histoire de notre pays à travers ses artères et ses lieux publics dans le cadre d’un vaste programme de renommage des artères, des recommandations doivent être faites en direction des municipalités pour que le nom de Lamine Senghor soit donné à des avenues et boulevards, dans toutes les villes du Sénégal. Mieux, son nom doit être donné à un grand édifice public, une exposition permanente lui être consacrée au sein du Musée des Civilisations noires, sa tombe devenir un lieu de recueillement et un colloque organisé pour le centenaire de sa mort en 2027. Bref, il nous faut donner à Lamine Senghor, héros de la longue marche vers l’indépendance, toute la place qui lui revient dans notre mémoire collective afin qu’il inspire la jeunesse du continent pour l’achèvement du processus devant conduire l’Afrique à une souveraineté pleine et entière.

1 Originaire du Dahomey (actuel Bénin), Louis Hunkanrin, instituteur révoqué pour ses activités journalistiques, a été interné administrativement en Mauritanie pendant dix ans suite à sa participation aux émeutes de Porto-Novo, organisées en février 1923, pour protester contre l'établissement de nouveaux impôts et les abus du travail forcé

2 Historien de formation, le Professeur Olivier Sagna, aujourd’hui retraité de l’Ecole des bibliothécaires, archivistes et documentalistes (EBAD) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), a soutenu, en 1981 un mémoire de Maitrise intitulé « Lamine Senghor (1889-1927) : Un patriote sénégalais engagé dans la lutte anticolonialiste et anti-impérialiste » ainsi qu’une thèse de Doctorat intitulée « Des pionniers de l‘indépendance méconnus : Africains et Antillais et luttes anticolonialistes dans la France de l’entredeux-guerres (1919-1939) » en 1986..