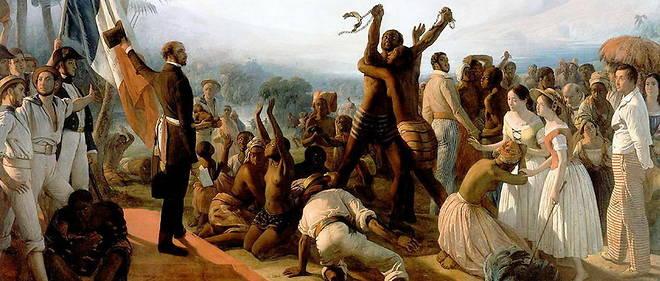

ESCLAVAGE, LA QUESTION DES RÉPARATIONS TOUJOURS D'ACTUALITÉ

Saviez-vous qu'en 1848 au moment de l'abolition, ce ne sont pas les esclaves qui ont été dédommagés mais les propriétaires, et ce, afin de compenser les pertes économiques engendrées par la fin de l'esclavage ?

Les conditions dans lesquelles s’est faite l’abolition de l’esclavage font persister un sentiment de non-respect que d’aucuns voudraient éteindre.

Faut-il accorder des réparations pour l'esclavage ? Alors que ce lundi 10 mai, la France marque le vingtième anniversaire de la promulgation de la loi reconnaissant la traite et l'esclavage comme crimes contre l'humanité, la réparation « politique et mémorielle » a gagné du terrain, prenant le pas sur le volet financier qui reste, lui, difficile à appréhender encore aujourd'hui. Pour comprendre, il faut bien souvent remonter le cours de l'histoire, et le cas de la France est loin d'être isolé.

Saviez-vous qu'en 1848 au moment de l'abolition, ce ne sont pas les esclaves qui ont été dédommagés mais les propriétaires, et ce, afin de compenser les pertes économiques engendrées par la fin de l'esclavage. Pas moins de 250 000 personnes ont été libérées dans les colonies d'Amérique, de Saint-Louis du Sénégal, de Madagascar et de La Réunion. Au XIXe siècle, le fait de posséder des esclaves dans le cadre légal de cette époque obligeait l'État à vous indemniser au cas où ces derniers seraient émancipés. Malgré les débats houleux qui ont agité cette période, il était difficile de remettre en cause ce système par lequel beaucoup réinvestissaient par l'achat de biens dans l'économie du pays. Comment demander des comptes à ceux-là ? Dès le départ, donc, il ne s'est pas agi d'une abolition juste.

La question de la réparation relancée

Une des questions relancées ces dernières années par plusieurs associations est celle des réparations, et notamment de l'indemnisation des descendants d'esclaves. Parmi les revendications : au-delà de l'aspect financier ou monétaire, des pistes de solutions ont été avancées comme la mise en place d'une meilleure politique de codéveloppement avec les pays africains victimes de la traite, d'autres sur la nécessité de débloquer des bourses et bien d'autres.

De l'autre côté de l'Atlantique, le débat a été plus vif, aux États-Unis, où la question des réparations a été débattue au Congrès dès 1865. Lors de la guerre de Sécession, les États confédérés avaient promis à chaque esclave noir libéré « 40 acres et une mule ». Soit 16 hectares de terre à cultiver et une mule pour traîner une charrue. Une promesse restée lettre morte. Et loin d'avoir obtenu une liberté totale des Noirs américains, l'abolition de l'esclavage a été immédiatement suivie par la mise en place des lois Jim Crow et ses dérives racistes jusqu'au milieu des années 1960.

Plus récemment, le mouvement Black Lives Matter a réveillé le débat. La législation, dont une première version avait été rédigée il y a près de trente ans, est redevenue centrale depuis la mort de plusieurs Afro-Américains lors d'interventions policières. Il a poussé les États-Unis à se pencher davantage sur leur passé esclavagiste et sur les multiples discriminations subies par la minorité noire, laquelle constitue près de 13 % de la population. La question des compensations avait été évoquée par plusieurs candidats à la primaire démocrate de 2020 dans le débat plus large sur les inégalités raciales et les différences de revenus.

Un projet de loi adopté aux États-Unis

Et aujourd'hui, de nombreux observateurs se réjouissent de voir une commission du Congrès américain adopter la semaine dernière, plus précisément jeudi 6 mai un projet de loi portant le principe d'une compensation financière pour réparer les méfaits de l'esclavage aux États-Unis. Un premier vote historique dans un pays encore marqué par les discriminations raciales. Concrètement, ce projet de loi prévoit la création d'une commission d'experts qui serait chargée de faire des propositions sur l'indemnisation par le gouvernement des descendants des quelque 4 millions d'Africains amenés de force aux États-Unis entre 1619 et 1865, date de l'abolition de l'esclavage.