EXCEPTION AFRICAINE, LEÇONS D’HUMILITÉ ET CULTURE COSMOPOLITIQUE

EXCLUSIF SENEPLUS #SilenceDuTemps - Par rapport au Covid, le trait distinctif ne soustrait pas l’Afrique de l’essentialité par laquelle elle a été inventée par l’Occident. Une essentialité génératrice de stéréotypes et source possible de stigmatisation

#SilenceDuTemps - Les maladies, les pandémies en particulier, ont souvent poussé les sociétés humaines à leur trouver une explication extra scientifique, la figure du bouc-émissaire remplissant souvent cet office.

La stigmatisation par un usage malveillant du nom de la maladie et par détournement délibéré de son appellation pour suggérer ou désigner plus ou moins explicitement l’existence d’un coupable : voilà le mécanisme de la stigmatisation.

Le recours à des métaphores de la maladie, à des substituts et à des analogies insidieuses permet de fabriquer des stéréotypes qui deviennent des cibles toutes désignées.

Dans l’histoire des pandémies, le cas de la peste noire, avec son lot de pogromes antisémites, constitue l’un des exemples les plus emblématiques. La lèpre, la peste, la tuberculose, la syphilis, le choléra, la grippe, le sida, Ebola ont connu ce type d’imputation de la maladie à la perversion plus ou moins congénitale d’une race, d’une religion, d’un groupe.

Le Nègre, l’Arabe, les gens du voyage, l’immigré, selon les époques et la nature des crises, ont souvent subi de tels outrages.

Sur ce plan, la pandémie du nouveau Coronavirus n’a pas échappé à ce qui vient d’être dit de ses devancières.

Les conditions d’apparition du Covid-19 ont fait de la Chine la cible idéale pour trois raisons : l’histoire des épidémies montre que la plupart d’entre elles viennent d’Asie, et notamment de la Chine ; la Chine est accusée de négligence par dissimulation et déclaration tardive de la découverte du nouveau virus ; et enfin, l’hypothèse d’une création de ce virus dans les laboratoires de Wuhan permet de corroborer l’idée d’une lutte idéologique et hégémonique entre la Chine et le monde occidental, les USA en particulier.

L’expression forgée par Donald Trump – « le virus chinois » – a une double fonction de stigmatisation : montrer que ce pays est le chef de file de l’axe du Mal et assurer l’électorat conservateur, et les Américains en général, de la supériorité de leur culture et de leur démocratie.

L’expression « virus chinois » a connu différentes variantes : « grippe asiatique » ou « virus de Wuhan », par exemple. Des ressortissants des pays d’Asie vivant aux USA ou en provenance des pays d’Asie ont fait l’objet de traitements dégradants. Et d’une manière générale, la Chine est demeurée en Occident la cible des critiques les plus virulentes, assimilant sa gestion de la pandémie à son mode de gouvernance idéologique, la dissimulation et l’absence de démocratie.

Je voudrais à présent montrer comment le concept d’« exception africaine » présente sous un jour particulier l’inanité de ces motifs et mécanismes de stigmatisation et la conséquence qu’il me semble nécessaire d’en tirer : l’humilité qui doit constituer notre credo à tous et la signification du cosmopolitisme révélé par la pandémie grâce aux « exceptions » identifiées.

Avec l’apparition du nouveau Coronavirus, l’Afrique a fait l’expérience d’une double stigmatisation avant de passer pour un « cas d’école » digne d’intérêt.

D’abord par des formes et sources internes d’autostigmatisation. La peur, l’ignorance et la honte poussent individus et familles à cacher et à taire les cas d’infection des leurs par la Covid-19. Globalement, dans leur vie sociale, les Africains cultivent une sorte d’éthique de la retenue, de la pudeur et de la dissimulation pour tout ce qui touche à la maladie d’un de leurs proches ou à une affection dont ils souffrent.

Ensuite, il y a ce fait qu’il arrive aux Africains de pratiquer aussi des formes de stigmatisation d’une communauté envers une autre au sein du même pays ou entre pays voisins. Un exemple qui fit beaucoup de bruit au point de dégénérer en incident diplomatique est le suivant : le seul cas d’Ebola enregistré au Sénégal introduit par un jeune voyageur guinéen et qui entraîna, en dépit des longues traditions de vivre-ensemble et des efforts des autorités sanitaires, la stigmatisation de la communauté guinéenne vivant au Sénégal par une partie de la population.

Autre preuve que l’Afrique n’est pas exempte de telles pratiques, les exemples de stigmatisation à rebours opérée par les Africains à l’endroit des Occidentaux : à propos du sida et du Covid-19, de la part notamment des milieux culturels musulmans, liant à des pratiques supposées étrangères aux Africains, l’homosexualité pour le premier et un mode de vie social et culturel marqué par l’individualisme et l’incroyance pour le deuxième.

À cette forme interne de stigmatisation est venue se greffer une autre, extérieure, portant indistinctement sur tous les Africains noirs et découlant de préjugés et de stéréotypes séculaires : pays des maladies endémiques les plus dévastatrices de ces dernières décennies, Sida et Ebola notamment, absence d’infrastructures, de personnel de santé, propension à une vie de relations propices à la propagation du virus, une sorte d’évidence en découlait : les craintes, annonces et hypothèses d’hécatombe causées par le nouveau Coronavirus.

Le constat d’une non-conformité de la réalité avec de telles prévisions a entraîné un changement relatif de regard sur l’Afrique et sur la pandémie.

C’est cette nouvelle donne que je voudrais interpréter en rapport avec le thème du cosmopolitisme et des leçons qu’il convient d’en tirer.

« L’exception africaine » peut s’expliquer de différentes manières. Qu’elle soit d’ordre biologique ou d’ordre culturel, une première hypothèse consiste à soutenir que ce trait distinctif ne soustrait pas l’Afrique de l’essentialité par laquelle elle a été inventée par l’Occident conquérant et civilisateur, essentialité génératrice de stéréotypes et source possible de stigmatisation plus ou moins implicite : cette différence qui la distingue de tous les autres continents serait encore la preuve qu’elle est d’une humanité particulière, qu’elle a quelque chose qui l’empêche d’être semblable au reste de l’humanité.

Une autre hypothèse, celle par laquelle je voudrais conclure cette contribution, serait fondée sur un argument plus constructif à la lumière des leçons que cette crise sanitaire nous commande de tirer pour construire une humanité adulte et à la hauteur de ses responsabilités. Nous n’aurions alors plus affaire à une manière de stigmatisation, mais à une acceptation de bonne foi de l’existence d’« un cas d’école ». En effet, ce phénomène constitue un intérêt pour la science, pour les Africains eux-mêmes et pour toutes les sociétés humaines. Il y a eu une sorte d’effet boomerang : ceux qui ont subi une hécatombe ne sont pas ceux que l’on croyait. Il importe dès lors d’étudier ce cas de figure pour en tirer des enseignements utiles à toute l’humanité.

Les Africains ne devraient pas « bouder le plaisir » de leur exception, mais ils auraient tort de pavoiser, car différents facteurs devraient les inciter à la prudence et « au triomphe modeste ». Les statistiques montrent que 9 Sénégalais sur 10 ont été en contact avec le virus. Dans l’hypothèse où les chiffres concernant le nombre réel d’infectés et de morts seraient bien plus importants, l’on devrait en inférer que sans remettre en cause « l’exception africaine », une telle situation signifierait que la vulnérabilité des Africains est également une réalité et que de tels chiffres devraient donner aux Africains des motifs de réflexion sur leur situation sanitaire pour prévenir de possibles survenues de maladies et de pandémies semblables au nouveau Coronavirus.

Si le bon sens n’y suffit pas, l’expérience décrite à travers ces formes de stigmatisations et « le cas d’école » ici concerné devrait définitivement amener les scientifiques et les non-scientifiques à changer d’attitude quant à la signification que l’on attribue à la maladie. Cesser de considérer la maladie et la pandémie comme des scandales, c’est-à-dire des défis à la nature, à la raison et à la morale. Accepter qu’elles soient simplement inhérentes à la vie, car vivre c’est affronter des risques et les maladies comptent parmi ces risques.

« La santé, c’est le luxe de tomber malade et de s’en relever » (G. Canguilhem).

Ce « cas d’école », sur un plan général, devrait conduire toutes les sociétés humaines à se rappeler que si elles n’ont pas la même responsabilité quant aux causes de propagation des maladies, elles n’en demeurent pas moins, toutes ensemble, héritières de leurs enseignements et de leurs conséquences. Que c’est à cette condition qu’elles peuvent construire une civilisation du XXIe siècle plus humaine. Une civilisation capable de coopérer pour agir efficacement contre les pandémies et contre les obstacles au développement humain intégral.

Une leçon d’humilité, d’humanisme, nous vient de quelques philosophes, grands théoriciens du cosmopolitisme.

À ce propos, Emmanuel Kant – réputé être l’un des pères du système des Nations unies – considère, dans un célèbre opuscule, que pour réaliser la paix perpétuelle, deux facteurs sont essentiels, complémentaires et nécessaires. Le premier est l’usage de la raison, l’unique sinon le meilleur moyen de résister aux forces dissolvantes de la nature, causes de la violence de tous contre tous. Le deuxième est un argument qui milite pour une bonne coexistence du local et du global. Il consiste à dire que le recours à la raison pour bâtir les conditions d’une paix perpétuelle ne peut se réaliser pleinement que dans l’espèce et non dans l’individu ou un groupe sectaire replié sur lui-même.

L’enseignement de cette crise liée au nouveau Coronavirus est que pour être solidaires et efficaces, il nous faut distinguer deux ordres de réalités.

Il y a ce qui NE DÉPEND PAS DE NOUS : il existe un monde végétal et animal au sein duquel l’humain est un vivant au même titre que les virus et les bactéries. Il faut faire avec ce monde, le connaître par la recherche scientifique, respecter ses logiques d’existence et s’en protéger en cas de nécessité.

Et il y a CE QUI DÉPEND DE NOUS : repenser nos rapports avec ce monde et nos rapports entre nous, humains. Repenser l’usage de nos moyens matériels, culturels et sociaux en vue d’optimiser les possibilités de coopération entre toutes les nations pour prévenir les maladies et, en cas de crise, les gérer de manière efficace et efficiente.

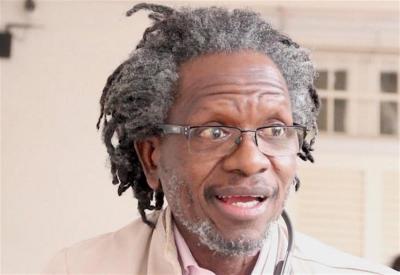

Abdoulaye Elimane Kane est professeur des Universités à la retraite. Membre fondateur du Syndicat Autonome du Supérieur (SAES), il a milité successivement au Rassemblement Démocratique National dirigé alors par le Professeur Cheikh Anta Diop, au Parti pour la Libération du Peuple et au Parti Socialiste. Il a occupé diverses fonctions académiques et administratives : chef du département de philosophie, inspecteur général de philosophie, ministre de la communication et ministre de la culture.